IV. I – INTRODUCTION.

L’objectif de ce chapitre est d’éclaircir certaines notions abordées dans les chapitres précédents et de raconter quelques histoires vécues par les habitants pour mieux comprendre leur vie quotidienne au cours des siècles précédents.

Nous y parlerons :

-

- –

Du Calendrier Julien

-

- –

Du calendrier révolutionnaire

-

- –

Des unités de mesures

-

- –

De la valeur des monnaies

-

- –

De la vassalité et du servage

-

- –

De la communauté villageoise

-

- –

Des impôts tels que la taille et la gabelle

-

- –

De la dégradation des forêts et du défrichement

-

- –

De la vie quotidienne et de la mortalité infantile

-

- –

Des us et coutumes, superstition et abus des croyances religieuses

-

- –

De quelques métiers

-

- –

De quelques actes écrits de la vie quotidienne

-

- –

Des mines de lignite

-

- –

De l’histoire de la mine et du chemin oublié

-

- –

Des constructions

-

- –

Des litiges et conflits avec les Seigneurs et entre villageois

-

- –

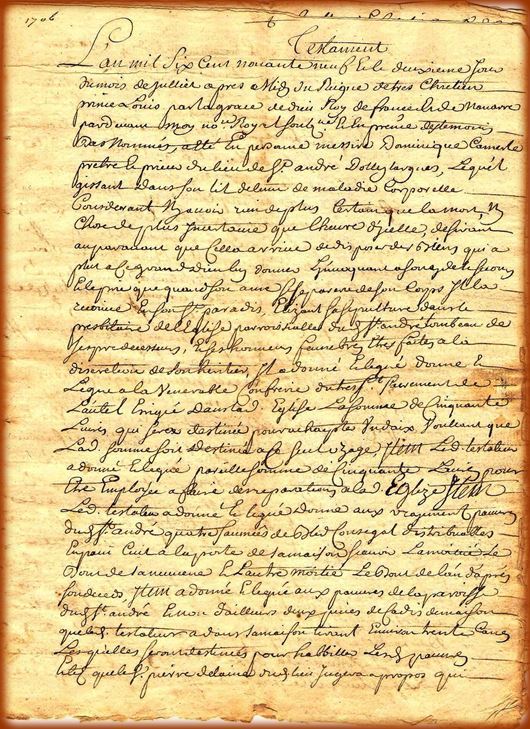

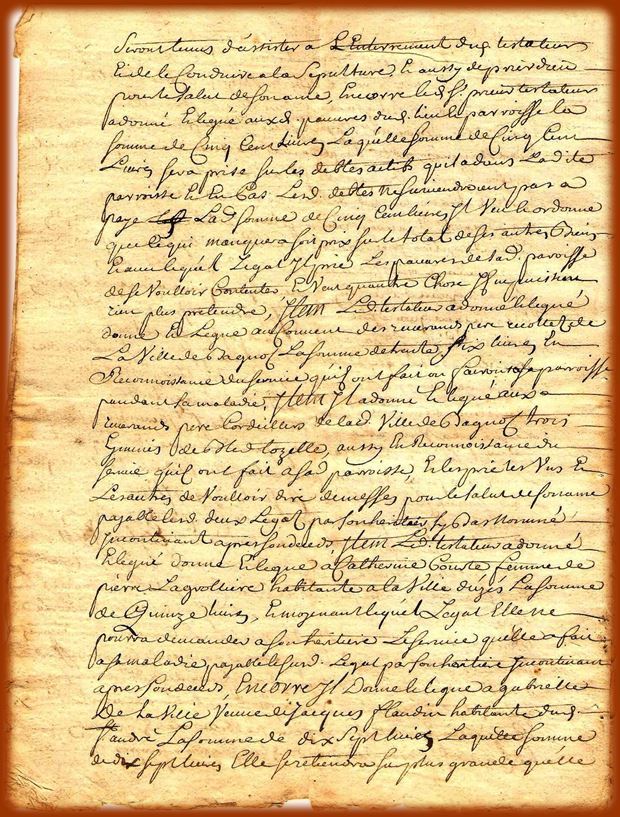

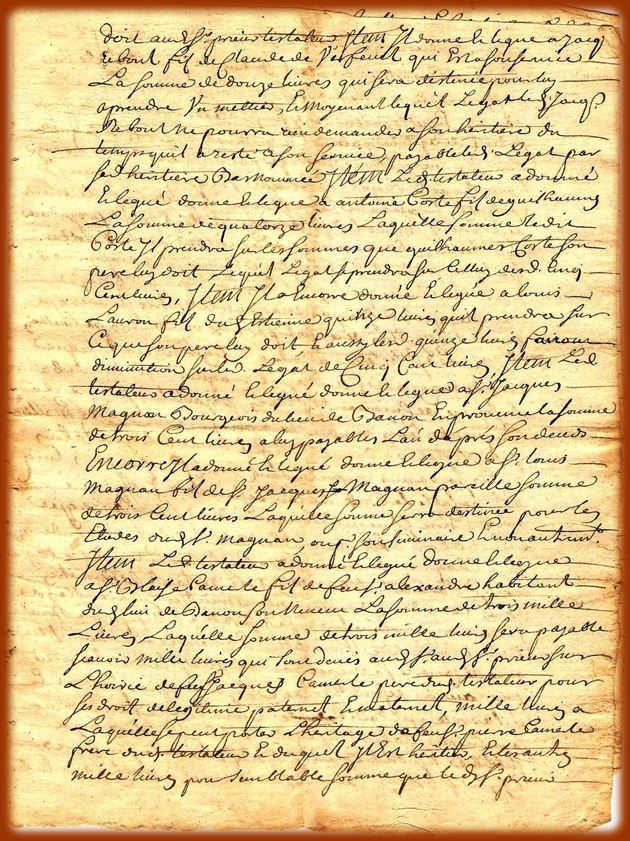

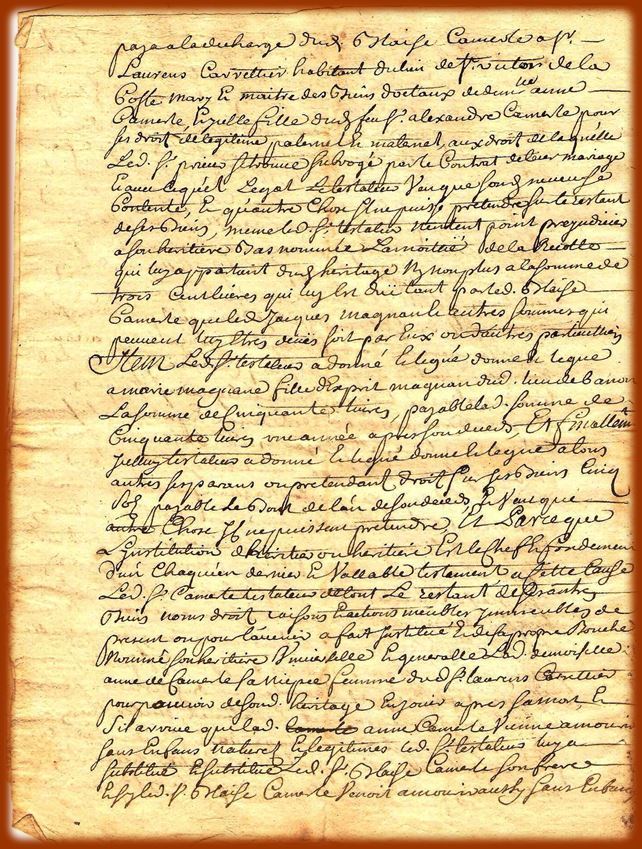

Du testament de Dominique Camerle prieur de St André d’Olérargues

-

- –

De ce qu’on mangeait dans ces époques lointaines

Vous pouvez cliquer sur le thème pour vous rendre directement au paragraphe concerné.

V.II – LE CALENDRIER JULIEN.

La notion de calendes, nones et ides d’un mois.

Il est surprenant de constater, notamment dans les documents officiels du passé, qu’il est souvent question de calendes de nones et d’ides. Ainsi si je cite le début de la reconnaissance, ci-après, que Guillaume de Gardies fait à l’évêque d’Uzès à propos de Saint André d’Olérargues, il est dit :

« L’An de Notre Seigneur 1292 et le 2 des nones de février, sire Philippe roi de France, sachent tous, que moi Guillaume de Gardies …etc »

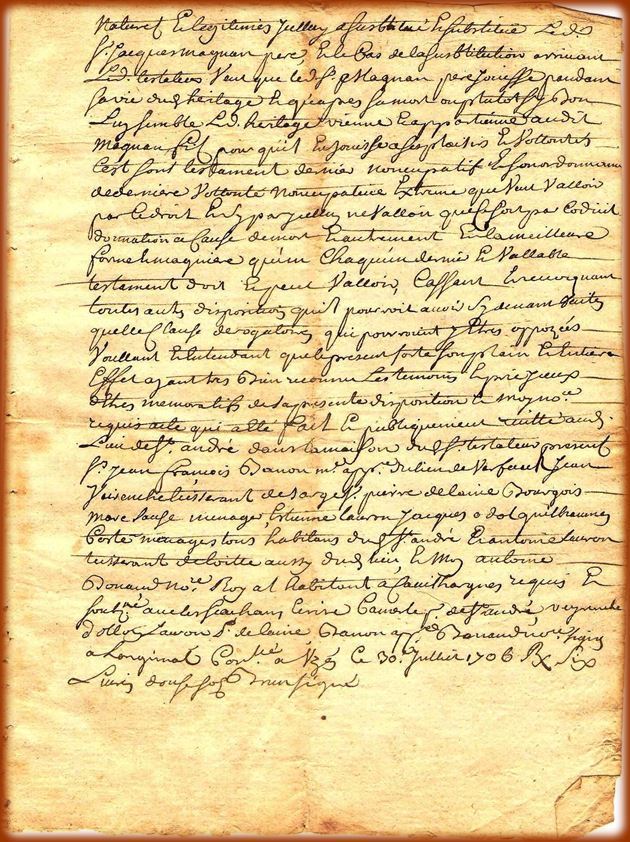

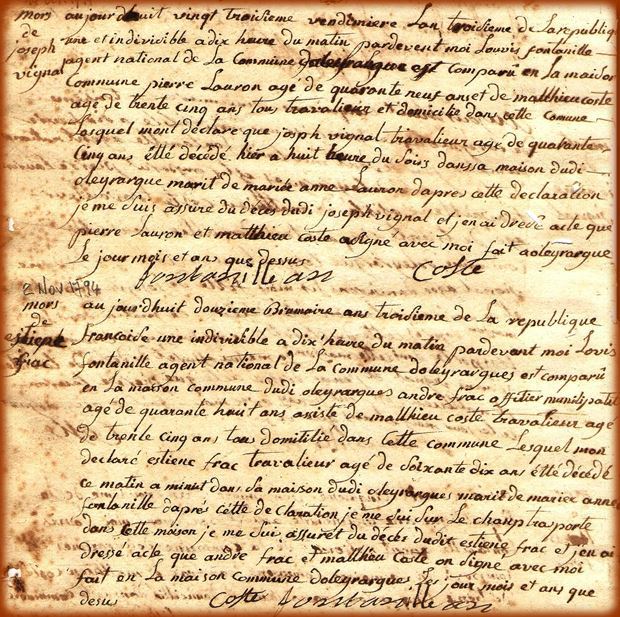

Figure 143. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.

Qu’est-ce que les nones viennent faire dans cette histoire ?

Il faut savoir que jusque vers les années 1680 les dates étaient données en référence à trois moments forts d’un mois du calendrier romain: les « calendes », les « nones » et les « ides ».

Voici ce qu’il en est pour chacune de ces trois notions :

- Les calendes (« Kalendæ » en latin).

Là, c’est la notion la plus simple : c’est tout simplement le premier jour du mois, et ceci pour les douze mois de l’année.

L’expression populaire « renvoyer aux calendes grecques » (« Ad kalendas graecas ») signifie renvoyer indéfiniment, puisque le calendrier grec ne comportait pas de calendes…

Le premier jour du mois était donc « le jour des calendes ». Par exemple : le premier septembre était donc mentionné : « Kalendæ September » (jour des calendes de septembre). Mais, dès le lendemain, donc le deuxième jour du mois, les choses se compliquaient car on faisait déjà référence au deuxième moment fort du mois, « les nones ». - Les nones (« Nonæ » en latin).

On indiquait donc dès le 2ème jour du mois, à combien de jour on était des « nones ». Ainsi le deux septembre était le « a.d. IV Nonas » (4ème jour avant les nones) et le trois septembre le« a.d. III Nonas » (3ème jour avant les nones). Nous pourrions nous attendre à ce que le quatre septembre fût le deuxième jour avant les nones, eh bien : pas du tout !!!… C’était curieusement le « Pridie Nonas » (1er jour avant les nones). On passait en effet directement du troisième au premier jour avant les nones… C’est ainsi ! Déjà Asterix disait : »Ils sont fous ces romains »! Le cinq septembre était le « Nonæ September » (le jour des nones de septembre).

Dès le lendemain des nones, on se référait au troisième moment fort du mois, « les ides ».

- Les ides (« Idus » en latin).

Le six septembre était le « a.d. VIII Idus » (8ème jour avant les ides). Le sept septembre était le « a.d. VII Idus » (7ème jour avant les ides). Puis ça continuait normalement jusqu’au 11 septembre qui était le « a.d. III Idus » (3ème jour avant les ides). Et, tout comme pour les nones, le jour suivant (donc le 12 septembre) n’était pas le 2ème jour avant les ides, mais le « Pridie Idus » (1er jour avant les ides). Ici aussi on passait directement du troisième au premier jour avant les ides… !

Le treize septembre était le « Idus September » (jour des ides de septembre).Dès le lendemain des ides, on se référait au premier moment fort du mois suivant, donc « les calendes » d’octobre.

Le quatorze septembre était le « a.d. XVIII Kaendæ » (18ème jour avant les calendes). Le quinze septembre était le « a.d. XVII Kaendæ » (17ème jour avant les calendes), et ainsi de suite jusqu’au 29 septembre qui était ainsi dénommé : « a.d. III Kaendæ » (3ème jour avant les calendes). Et, tout comme pour les nones et les ides, on sautait une numérotation, et le jour suivant (donc le 30 septembre) était très logiquement le « Pridie Kalendæ » (1er jour avant les calendes).

Ça semble assez simple, sauf qu’à part les calendes (fixées obligatoirement au premier jour d’un mois) les nones et les ides variaient de date selon les mois :

– Les nones

- se produisaient le cinquième jour du mois pour huit mois de l’année(Janvier, février, avril, juin, août, septembre, novembre et décembre) mais le septième jour du mois pour quatre mois de l’année (mars, mai, juillet et octobre).

– Les ides

- se produisaient le treizième jour du mois pour huit mois de l’année (janvier, février, avril, juin, août, septembre, novembre et décembre) mais le quinzième jour du mois pour quatre mois de l’année (mars, mai, juillet et octobre).

– En février

-

- , il y avait une particularité. Comme on voulait éviter de rajouter un mois avec un nombre impair de jours (car les chiffres impairs étaient considérés comme ne plaisant pas aux dieux), on rusait et toutes les quatre années, lorsqu’on rajoutait un jour à février, on n’avait pas comme depuis l’an 1700 environ un « 29 février », mais on procédait de la sorte : on bissait le 24 février, et ce mois avait donc toujours en apparence 28 jours. Voici comment cela était noté :

-

- * 22 février :

-

« a.d. VIII Kaendæ »

-

-

- (8ème jour avant les calendes)

-

- * 23 février :

-

« a.d. VII Kaendæ »

-

-

- (7ème jour avant les calendes) ;

-

- * 24 février :

-

« a.d. VI Kaendæ »

-

-

- (6ème jour avant les calendes) ;

-

- * 25 février :

-

« a.d. bis VI Kaendæ »

-

-

- (6ème jour bis avant les calendes) ;

-

- * 26 février :

-

« a.d. V Kaendæ »

-

-

- (5ème jour avant les calendes);

-

-

- Et ainsi de suite jusqu’au 29 février qui n’existait pas du fait que l’on avait bissé le 24.

-

- C’est l’origine du terme

« bissextile »

-

- …

-

Le sixième jour des calendes de mars de l’an 1581 (en latin : « anno Incarnationis dominicæ MDLXXXI, sexto Kalendas Martii »), c’est à dire le vendredi 24 février 1581, le pape Grégoire XIII a signé, à la villa Mondragone de Frascati (près de Rome, en Italie) la bulle pontificale «Inter Gravissimas ».

Cette bulle visait à réformer le vieux calendrier, dit » julien « , car établi en l’année 708 de la fondation de Rome (ce qui correspond à l’an 45 avant Jésus-Christ pour les historiens, et à l’an 44 av JC pour les astronomes) Jules César lui-même, en vue d’en améliorer la précision astronomique, car une dérive des jours accumulée au fil des siècles était à corriger.

Cette bulle de Grégoire XIII précisait concrètement deux points :

- Il faudrait désormais supprimer le caractère bissextile à trois années séculaires (c’est-à-dire dont le millésime se termine par deux zéros) sur quatre. En pratique si les deux chiffres de gauche du millésime étaient divisibles par quatre (ainsi 1600, 2000 et 2400) l’année séculaire continuerait à être bissextile comme dans le calendrier julien, mais s’ils ne l’étaient pas (ainsi 1700, 1800, 1900 et 2100) l’année n’aurait que 365 jours et non 366 comme dans le calendrier précédent.

- Le deuxième point de la bulle pontificale « Inter Gravissimas » de Grégoire XIII était littéralement révolutionnaire. Il s’agissait de supprimer carrément dix jours dans l’histoire du monde, et de faire suivre le jeudi 4 octobre 1582 du vendredi 15 octobre 1582 !!!… de quoi laisser perplexe bien des laïcs mais aussi bien des clercs … La période fut soigneusement choisie pour tomber en dehors du Carême et de l’Avent! C’est à cause (ou grâce) du pape Grégoire XIII que notre calendrier actuel est dit « calendrier grégorien ».

V.II – LE CALENDRIER REVOLUTIONNAIRE.

A partir de 1792 et jusqu’à 1806 c’est le calendrier révolutionnaire qui est en vigueur.

Voici un exemple :

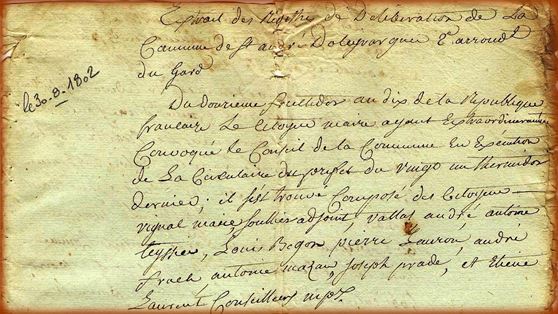

« Extrait des registres de délibération de la commune de St André Doleyrargues 2° arrondissement du Gard.

Du douzième Fructidor an dix de la République française. Le citoyen maire ayant extraordinairement convoqué le Conseil de la Commune en exécution de la circulaire du préfet du vingt et un thermidor dernier ; (…) »

-

-

-

-

-

- *

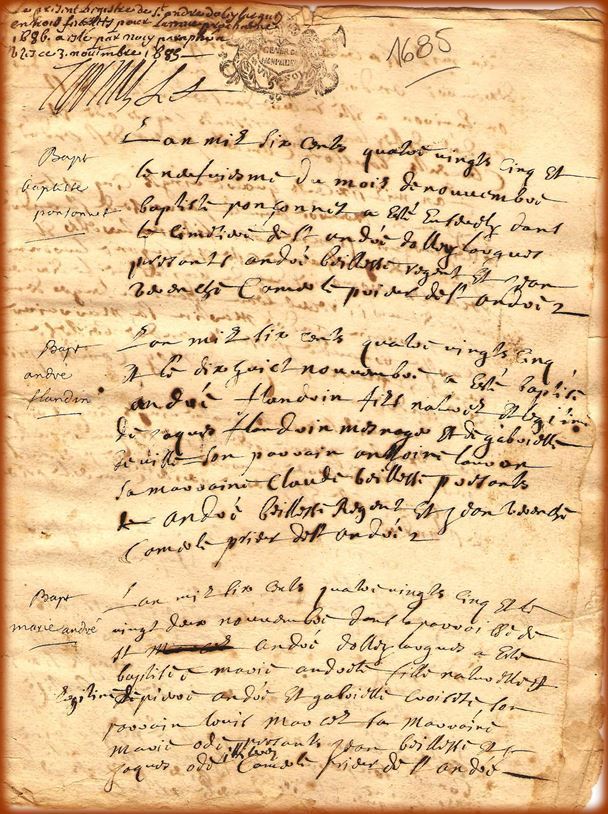

Figure 144. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales.

Comment ça marche … ? L’année du calendrier républicain était découpée en douze mois de trente jours chacun ( soit 360 jours), plus cinq à six jours (selon les années) ajoutés en fin d’année pour qu’elle reste alignée avec l’année tropique je ne rentrerai pas dans l’explication complexe et fastidieuse qui leur permettait de retomber sur leurs pieds. Mais les noms de mois valent le coup de les rappeler.

-

- aire Vendémiaire

-

- Mois d’automne (terminaison en

-

-

-

-

-

- (22 septembre ~ 21 octobre) – Période des vendanges

-

-

Brumaire

-

-

-

- (22 octobre ~ 20 novembre) – Période des brumes et des brouillards

-

-

Frimaire

-

-

-

- (21 novembre ~ 20 décembre) – – Période des froids (frimas)

-

-

-

-

- Mois d’hiver (terminaison en

ose)

-

-

- Nivôse

-

-

-

-

- (21 décembre ~ 19 janvier) – Période de la neige

-

-

Pluviôse

-

-

-

- (20 janvier ~ 18 février) – Période des pluies

-

-

Ventôse

-

-

-

- (19 février ~ 20 mars) – Période des vents

-

-

-

-

- Mois du printemps (terminaison en

al)

-

-

-

Germinal

-

-

-

- (21 mars ~ 19 avril) – Période de la germination

-

-

Floréal

-

-

-

- (20 avril ~ 19 mai) – Période de l’épanouissement des fleurs

-

-

Prairial

-

-

-

- 20 mai ~ 18 juin) – Période des récoltes des prairies

-

-

-

-

- Mois d’été (terminaison en

idor)

-

-

-

Messidor

-

-

-

- (19 juin ~ 18 juillet)-Période des moissons

-

-

Thermidor

-

-

-

- (19 juillet ~ 17 août)- Période des chaleurs

-

-

Fructidor

-

-

- (18 août ~ 16 septembre)- Période des fruits

-

Les saints avaient disparu, ils étaient remplacés par des légumes, animaux …etc.

Quelques exemples : -

-

V.III – LES UNITES DE MESURE

MESURES DE LONGUEUR

La toise : on utilise la toise équivalant à 2,045 m, généralement ramenée à 2 m surtout pour les mesures de surface (la toise carrée vaut 4 m2).

La canne : utilisée surtout pour la mesure des bâtiments d’habitation, soit 1,985 m.

Le pan, soit 0,20 m.

Le pied qui équivaut à 1 1/3 pan, soit 27 cm environ (en 1779).

MESURES DE SURFACE Le cadastre utilise la saulmée, la sétérée, l’eyminée et la cosse pour les terrains, la canne pour les surfaces bâties.

La toise carrée, soit 4m2

La canne carrée, soit 3,92 m² ou 4 m².

La cosse, soit 10 toises carrées.

La civayer, soit 100 toises carrées.

L’eyminée, 200 toises carrées.

La sétérée, 900 toises carrées.

La saulmée ou saumée, appelée également charge : 1600 toises carrées.

Pour les grandes distances on utilisait :

La lieue : 5 km environ.

La demi-lieue soit 2,5 km

MESURES DE POIDS

La livre soit 421 grammes et 42,1 kg pour le quintal de 100 livres.

MESURES DE CAPACITE

Encore plus que les autres unités, les mesures de capacité varient et diffèrent souvent même en fonction des objets à mesurer. Il arrive d’ailleurs souvent que les denrées ne soient pas mesurées mais vendues au poids comme le vin.

Le blé

Pour mesurer le blé on utilise :

L’émine qui vaut 45 livres soit 18,945 kg.

La demi-émine, 22,5 livres soit 9,472 kg.

La civayer, 5,625 livres soit l/8è d’émine, 2,368 kg.

La cosse, 2,250 livres soit l/20è d’émine, 0,947 kg.

La saumée, 336,150 livres ou 7,47 émines soit 141,519 kg.

La charge, 360 livres soit 8 émines soit 151,560 kg.

Le vin

Les mesures utilisées pour le vin sont :

La charge, 175 livres soit 73,675 kg. (50 pots)

Le barral, demi-charge, soit 87,5 livres soit 36,837 kg.

L’émine, demi-barral, soit 43,75 livres soit 18,428 kg.

Pour les petites quantités, on utilise ;

Le pot : 3,5 livres soit 1,473 kg

La filette : demi-pot, soit 1,75 livres soit 0,737 kg

La niège : quart de pot, soit 0,875 livre soit 0,368 kg.

LES MONNAIES

Afin de fixer la valeur approximative de la monnaie à l’époque considérée, je donnerai simplement, à titre indicatif, les prix de quelques denrées ou de divers services qui pourront être comparés avec les prix actuellement pratiqués, mais avec prudence cependant.

Les valeurs monétaires utilisées au XVIII° siècle, en valeur croissante sont :

L’obole,

Le denier, qui vaut 4 oboles

Le sol, qui vaut 12 deniers

La livre, qui vaut 20 sols.

Plus exceptionnellement nous trouvons

L’écu, qui vaut 3 livres,

Le louis, qui vaut 12 livres.

En 1706, il est question d’un double louis d’or, valant 27 livres 10 sols

GAGES, SALAIRES

Garde forestier et champêtre : 180 livres par an en 1766.

Régent des écoles : 150 livres par an en 1775 et 180 livres en 1781

Ouvriers agricoles, homme : 1 livre par jour ; femme : 10 sols par jour (deux fois moins)

Maçons : 1 livre 10 sols par jour

Manœuvres : 10 sols par jour (trois fois moins)

PRIX

Blé (la charge):

1762 : 22 livres,

1769 ; 20 livres

1777 : 28 livres

1781 : 32 livres.

Vin (la charge) :

1762 : 4 livres 10 sols

1769 : 4 livres,

1777 : 5 livres,

1781 : 5 livres.

V.IV – LA NOTION DE VASSALITE

La vassalité est à l’origine la situation de dépendance d’un homme libre (du latin médiéval vassus puis vassalus, serviteur) envers son seigneur par la cérémonie de l’hommage. La société féodale est une société solidement hiérarchisée et pyramidale. Ce système s’est développé à cause de l’affaiblissement de l’autorité publique après l’effondrement de l’empire carolingien (Xe – XIe siècle) : l’empereur, les rois et bientôt les princes territoriaux étaient incapables de faire régner l’ordre et d’imposer leur pouvoir aux seigneurs locaux. Un réseau de relations d’homme à homme s’est donc imposé, donnant des droits et des devoirs pour chacun d’entre eux, une pyramide sociale allant théoriquement du roi au grand seigneur, au seigneur, au vassal et arrière-vassal mais dont l’effectivité dépend de l’autorité du supérieur. Si l’autorité supérieure est faible, la pyramide s’écroule.

Ainsi les seigneurs de Saint André d’Olérargues ont toujours été les vassaux des évêques d’Uzès, eux-mêmes vassaux du Comte de Toulouse puis des Rois de France.

Des obligations réciproques.

Même si la vassalité allie deux hommes libres, il est cependant évident que ces hommes ne sont pas égaux : le seigneur a davantage de pouvoir que le vassal. En effet, il dispose du droit de ban, c’est-à-dire le droit de punir, contraindre et juger. Le vassal se met sous la protection d’un plus puissant. Néanmoins cette puissance doit beaucoup au nombre, à la loyauté et la puissance relative de ses vassaux, d’où la réciprocité. On parle donc de contrat synallagmatique car il engage les deux parties à l’acte, qui ont des obligations l’une envers l’autre. Ça fait un peu penser à des structures mafieuses actuelles … !

Les devoirs du vassal envers son suzerain

(Par exemple les devoirs du seigneur possédant Saint André d’Olérargues vis-à-vis de l’évêque d’Uzès).

Le contrat peut se résumer à l’auxilium, c’est-à-dire l’aide, et au consilium, le conseil.

Les devoirs du vassal envers son seigneur sont d’abord des interdictions : le vassal ne doit pas nuire à son seigneur, à sa famille et à ses biens.

Le vassal doit l’aide militaire à son seigneur : lorsque celui-ci est attaqué, le vassal doit venir avec ses armes pour le défendre. Le vassal est aussi chargé de la garde du château (estage) et de l’escorte de son seigneur. Quand le seigneur attaque un autre, le service militaire (ost) ou (host) est limité à 40 jours. Mais le vassal reste évidemment aux côtés de son seigneur si le conflit dépasse cette durée.

Il sera dédommagé en argent au-delà de 40 jours de combat. (Des heures supplémentaires en quelque sorte).

Le vassal doit aussi assurer une aide financière, l’aide aux 4 cas suivants : le vassal doit donner de l’argent ou des cadeaux à son seigneur lorsque celui-ci marie sa fille aînée, lorsqu’il adoube son fils aîné, lorsqu’il part à la croisade et lorsqu’il est fait prisonnier et qu’il doit une rançon. D’où l’intérêt d’avoir pour suzerain un évêque !

Enfin, le vassal est astreint à fournir des conseils à la demande de son seigneur : il doit participer aux assemblées féodales, aux cours de justice du seigneur ainsi qu’aux fêtes liturgiques. L’ensemble des vassaux d’un seigneur est ainsi soudé par ces temps forts.

Les devoirs du suzerain envers son vassal

Les dépenses du vassal sont donc considérables : il doit acheter et entretenir un cheval et des armes ; il doit pouvoir se nourrir et assurer un certain train de vie. C’est pour répondre à ces exigences que le seigneur peut donner un fief à son vassal. Ce fief est en général une terre qui rapporte des revenus au vassal. Le fief est pris sur les terres ou les revenus du seigneur.

Le seigneur doit également protéger son vassal contre les ennemis que ce dernier pourrait avoir et lui rendre bonne justice. Le problème du fief. (Voir aussi le lexique en fin d’ouvrage)

Propriété éminente et propriété utile, le concept de propriété au Moyen Âge

Plus exactement il s’agit de la conception féodale de la propriété immobilière. Ainsi on parle de propriété éminente pour le seigneur suzerain qui est directement le propriétaire des terres concédées au vassal (qu’il soit seigneur ou roturier). Et on parle de propriété utile pour le vassal, c’est-à-dire le droit d’exploiter le fief pour son propre compte. Si un seigneur possède directement des terres et qu’il les exploite pour son propre compte ou par un tenancier (ou un vassal) celui-ci n’est pas lui-même vassal d’un autre. En général, le suzerain (ou seigneur concédant) n’aliénait qu’une partie de son domaine et exerçait la propriété utile d’une autre partie du domaine.

Ainsi les rois francs exerçaient la propriété utile sur les terres parisiennes, mais n’exerçaient qu’une propriété éminente pour les autres domaines.

Nature du fief

Le principe de donner un bien foncier en échange de services, notamment militaires, remonte à l’Antiquité tardive. À l’époque carolingienne, cette terre s’appelle bénéfice ; au Moyen Âge central, il est nommé fief dans les textes. Le mot fief a donné ensuite l’adjectif féodal.

Le fief peut être de plusieurs natures :

Évolution du statut du fief.

Le fief entre progressivement dans l’héritage des vassaux. Au début, le fief était accordé par le seigneur à son vassal à titre viager. Le seigneur organisait donc une nouvelle cérémonie d’hommage pour l’héritier. Mais de plus en plus, le fief devient transmissible, moyennant une somme d’argent (droit de relief). Peu à peu, le but de l’hommage n’est plus le service et les devoirs réciproques mais bien le fief.

Les vassaux multiplient donc les hommages pour accumuler les fiefs. Le problème vient quand deux seigneurs ayant un vassal en commun entrent en guerre.

La cérémonie d’entrée en vassalité.

Par la cérémonie de l’hommage (à ne pas confondre avec celle de l’adoubement qui fait d’un homme un chevalier), le vassal devient l’homme d’un seigneur. Les documents qui décrivent cette cérémonie sont abondants, aussi bien les textes que les images, nous avons vu quelque exemples d’hommages des seigneurs de Saint André d’Olérargues à l’évêque d’Uzès au chapitre IV.

L’hommage est une cérémonie publique qui se déroule en général au château du seigneur, devant témoins. Est félon le vassal qui rompt le contrat de vassalité. Le seigneur peut alors proclamer la saisie de son fief rarement mise en œuvre jusqu’en 1202 lorsque Philippe Auguste proclame la saisie à Jean Sans Terre, saisie qu’il appliquera pour montrer l’exemple. Cependant, si le seigneur manque à ces engagements, le vassal peut aller se plaindre au seigneur du seigneur, pour lui demander la protection et c’est lui qui décidera du sort du seigneur intermédiaire (il peut donner le fief au vassal définitivement sans que le seigneur puisse en bénéficier).

V.V – LA NOTION DE SERVAGE

Sa différence avec l’esclavage provient du statut du serf, qui jouit d’une personnalité juridique. De ce fait, le serf n’est juridiquement pas considéré comme une « chose », un « bien meuble », mais comme une « personne », liée par un contrat (obligation) à une autre personne.

Ainsi, le serf n’appartient pas à son seigneur, mais est attaché à la terre (souvent un fief, dont le propriétaire ultime est plus haut dans la chaîne de vassalité), la contrepartie étant qu’il ne peut être chassé de cette terre, puisqu’il ne fait qu’un avec elle ; en outre, il peut posséder des biens, peut exercer une action et témoigner en justice, peut contracter (mariages, contrats de vente) plus ou moins librement (le plus souvent entre eux et avec accord du seigneur suivant l’objet de la vente).

Mais, s’il n’est pas complètement dénué de droit d’héritage, celui-ci est dans tous les cas fortement limité, en particulier par l’échute : en l’absence d’héritier direct, ses biens reviennent à son seigneur lors de son décès. Ce qui lie le serf à son seigneur est un contrat analogue du contrat de vassalité : il lui doit fidélité et se trouve à la base de la pyramide féodale. Cette fidélité, comme tout lien féodal, a une contrepartie : le seigneur lui doit protection.

Servage personnel ou servage réel

Le servage pouvait être soit personnel, soit réel.

Dans le servage personnel, c’est la personne qui a le statut de serf, indépendamment de son activité ou de sa profession. Le serf est attaché à une terre qu’il doit exploiter soit pour son propre compte, ou au compte de son seigneur. Il est soumis à l’obligation juridique d’y rester, et doit accepter son nouveau seigneur quand cette terre est léguée ou vendue. Ce statut est héréditaire, on est serf de père en fils.

Pour devenir libre, le serf devait acheter sa franchise, ou alors s’enfuir. Mais, le seigneur avait droit de suite, qui l’autorisait à poursuivre celui qui était en fuite de son domaine, et des accords d’entre cours par lesquels les seigneurs s’engageaient à se livrer mutuellement les fugitifs.

Toutefois, à partir du Xe siècle, l’église crée avec le roi et les comtes des terres de refuges ou sauvetés qui font bénéficier ceux qui s’y installent d’un droit de suite qui les rendait libres, eux et leurs familles. C’est le développement du nombre des sauvetés, des villefranches puis des bastides (villes neuves) qui fera disparaître complètement le servage. On retrouve les noms de certaines régions ainsi concernées : Villefranche, Sauveterre, Francheville, Franche-Comté, etc.

Le servage personnel avait disparu après la guerre de Cent Ans, car le manque de main-d’œuvre (la Grande Peste à elle seule a emporté entre 1/4 et 1/3 de la population) a favorisé la concurrence entre nobles et le débauchage des serfs. À cette époque, les nobles du voisinage proposaient aux serfs de racheter leur contrat pour venir s’installer librement sur leurs nombreuses terres en friche, ce qui obligeait le noble local à faire de même pour conserver son personnel.

Dans le servage réel, le servage est un droit réel, ou plutôt une restriction des droits attachés à un domaine foncier. Ils se transmettent avec la propriété de celle-ci. Un homme libre qui acquiert une propriété servile devient serf. En plus de certaines servitudes, ce droit réel consistait essentiellement dans le fait de ne pas pouvoir vendre sa terre ou sa maison à un tiers, ni la léguer à son successeur. À la mort du serf, tous ses biens immeubles revenaient au seigneur qui, presque toujours, les concédait à nouveau à ses enfants capables de lui succéder. Le servage réel était plus connu sous l’appellation de mainmorte ou d’aubaine. Les terres non libres, ou de mainmortes, étaient aussi appelées « précaires » et correspondaient au statut de louage qui a été généralisé après la Révolution par le Code civil.

Les étrangers avaient en France et à titre personnel un statut équivalent à celui de serf réel : ils ne pouvaient à leur mort, transmettre à leurs héritiers leur patrimoine immobilier qui revenait au Domaine.

Par ordonnance du 8 août 1779 Louis XVI abolit le servage sur les domaines royaux de France. Néanmoins, l’ordonnance ne fut guère appliquée, car il aurait fallu que le roi rachète aux propriétaires supérieurs des terres en mainmorte la valeur patrimoniale de ce droit qui revenait à rendre tous les fermiers des abbayes, propriétaires du domaine qu’ils exploitaient.

Après la révolution, lors de la vente des biens nationaux (c’est-à-dire les anciennes possessions de l’Eglise et de la Couronne), c’est l’ancien statut de servage réel, rebaptisé « louage d’ouvrage » puis fermage, qui a été préféré et généralisé en 1801 par le Code civil des Français : l’ancien seigneur ayant été remplacé par un bourgeois propriétaire et l’ancien censitaire par un locataire libre, c’est-à-dire précaire.

V.VI – LA COMMUNAUTE VILLAGEOISE.

La communauté villageoise tend, en effet, à se confondre avec la communauté paroissiale ; c’est d’ailleurs dans l’église, ou sous son porche, que se font les «assemblées d’habitants» annoncées en chaire par le curé et appelées au son de la cloche; le compte rendu, s’il y a lieu, est rédigé par le greffier ou notaire seigneurial, espion du seigneur dans ces réunions dont la tenue n’est pas toujours compatible avec la dignité du lieu.

Les séances sont présidées par un ou plusieurs syndics (ou procureurs), représentants légaux de la communauté, qui tiennent souvent aussi les charges de marguilliers ou fabriciens (c’est-à-dire gérants de la communauté proprement paroissiale).

Ces hommes sont généralement parmi les plus aisés du village et conservent leurs fonctions au sein de leur famille. D’ailleurs, pour avoir valeur, il suffit que l’assemblée réunisse «la partie la plus saine de la population», c’est-à-dire les chefs de famille les plus riches et les plus socialement stables. Cette restriction dans la composition des assemblées se sent à la lecture des cahiers de doléances de 1789, rédigés dans le cadre des communautés villageoises, et qui ne reflètent que rarement les plaintes des plus défavorisés.

Lorsque ces villages devinrent des communes, ce furent tout naturellement les mêmes familles de syndics qui exercèrent les nouvelles fonctions municipale

V.VII – LES IMPOTS. LA TAILLE et la GABELLE

La taille

À l’origine, le terme désigne un bâton de taille, c’est une baguette de bois fendue, permettant de conserver la trace de valeurs chiffrées au niveau d’encoches qui permettent de conserver la preuve de ces valeurs. C’est un système de comptabilité accessible aux personnes ne sachant ni lire ni écrire.

La taille seigneuriale apparaît dans la deuxième moitié du XIe siècle. Elle a pour but de faire contribuer les communautés villageoises aux charges de la seigneurie, en compensation de la protection accordée par le seigneur, son montant étant fixé « à merci » (arbitrairement) ou définitivement ce qui déclenche nombre de différends entre les seigneurs et les redevables de la taille.

Au XIIe siècle, du fait du mouvement de croissance agricole, la tendance générale est à l’octroi de chartes de franchises par le seigneur à l’égard des colons et défricheurs. Généralement il s’agit d’une redevance par tête de bétail ou sur les récoltes, payée en nature ou en argent.

A la fin de la Guerre de Cent Ans, le 2 novembre 1439, les États généraux, réunis depuis octobre à Orléans, décident l’entretien d’une armée permanente pour pouvoir bouter définitivement les derniers anglais hors de France. Cette décision déclenche une révolte des nobles qui ont gain de cause et cet impôt sera prélevé dans chaque famille du royaume, à l’exception des nobles et des clercs : c’est la « taille ». Ce nouvel impôt annuel sera aboli à la Révolution.

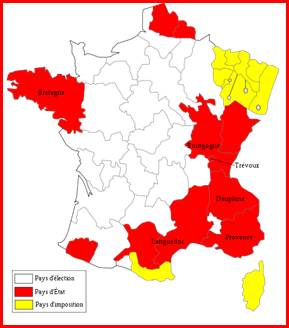

La taille royale peut prendre deux formes différentes suivant les régions :

Figure 144. Numérisation de l’Auteur. Source Wikipedia.

Taille personnelle dans la plupart des pays d’élection, elle est répartie arbitrairement d’après les signes apparents de richesse et en fonction des réseaux d’influence, c’est la formule la plus courante. L’imposition personnelle se base sur le feu, c’est-à-dire l’âtre autour duquel sont rassemblés le chef de famille et ses enfants, cette appellation a donné le terme de foyer fiscal. Seul le nom du chef de famille est indiqué dans les registres. Son montant est fixé arbitrairement en fonction des besoins seigneuriaux et des capacités de la population, d’où la plainte des assujettis d’être « taillables et corvéables à merci ».

Taille réelle dans la plupart des pays d’État, elle concerne les biens fonciers. Elle est déterminée à partir du cadastre (du compoix en Languedoc) qui indique la surface et la valeur des terres de chaque communauté. Un noble sera taxé seulement sur ses biens roturiers. La taille réelle assise sur la terre et la taille personnelle frappaient les revenus. Dans les pays d’État, c’étaient les États qui répartissaient la taille entre les paroisses de la province. Le recouvrement est perçu par des hommes désignés dans la population de la paroisse. Ces personnes sont responsables sur leurs biens.

La taille sous Henri IV représente environ 60 % des ressources du royaume, 25 % à la fin du règne de Louis XIV. L’état se finance alors beaucoup par emprunts et impôts indirects. Et oui déjà !

La Gabelle.

Le sel fut longtemps le seul moyen de conserver les aliments et était donc un élément stratégique.

Rappelons que le sel était un monopole royal.

A visiter les Salines Royales d’Arc et Senans dans le Jura. Ce monopole dura jusqu’à la révolution. Il était stocké dans des greniers à sel où la population l’achetait taxé et en toute petite quantité. La gabelle représente, à l’époque moderne, environ 6 % des revenus royaux.

Avec le sel, on fabriquait des salaisons et l’on séchait poissons et viandes douces. Il était également un composant nutritif indispensable pour le bétail. Enfin, il fut sous l’Ancien Régime utilisé comme monnaie d’échange et il possédait même une fonction de salaire, dont on retrouve le sens étymologique dans salarium en latin qui signifiait « ration de sel » puis, par extension, la pratique du traitement, du salaire à l’époque romaine.

V.VIII – LA FORET.

« Depuis combien de siècles fait-on fi de vous, pauvres et chers boisements méridionaux!… Cependant la forêt méridionale compte de nobles ancêtres, leurs noms tintent encore bien à nos oreilles, et leurs lambeaux témoignent de leur ancienne splendeur »

(DUCAMP R. et FLAUGERE A. Pour le réveil et l’honneur des forêts méridionales. Rev. Eaux et forêts t. 66 1928.

Pour ce paragraphe, je vais me référer à ce que Michel COINTAT a écrit, dans les années 70, dans la « revue forestière française ».

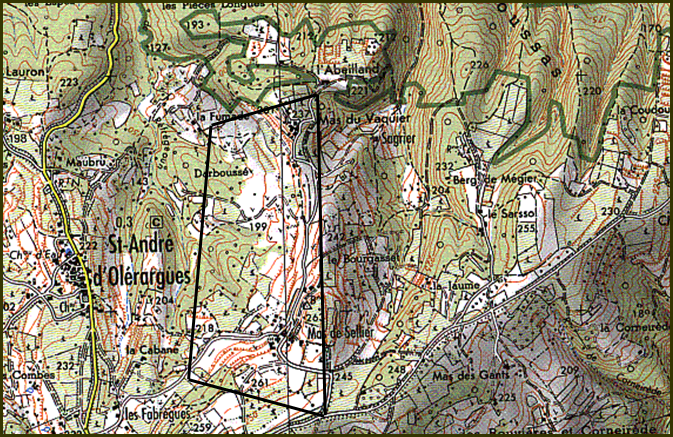

Boisement primitif.

Au milieu de la garrigue, la forêt domaniale de Valbonne, et la forêt de Cuègne, entre St André d’Olérargues et Saint-Marcel-de-Careiret, sont les témoins de boisements primitifs satisfaisants.

La charte communale accordée le 6 mai 1280 par Guillaume de RANDON aux habitants de Génolhac, montre qu’au XIII° siècle on trouvait sur les flancs du Mont Lozère des sapins propres au sciage. De nombreuses forêts ont d’ailleurs disparu dans un passé récent. Dans son Histoire Naturelle, M.de Gensanne signale, en 1775, que l’Aigoual était couvert de vastes forêts de pins sylvestres et de hêtres.

En vertu de la loi du 25 mars 1831 sur l’aliénation des biens nationaux, la forêt de Valbonne fut mise en vente en 1833, elle est toujours domaniale aujourd’hui, elle a eu la chance, faute d’acquéreurs, d’être conservée. Dix-sept lots (576 ha) de la forêt de Campagne près de Nîmes ont été cédés pour 487 400 francs. Les quinze lots restants furent adjugés en 1853, et achevèrent le morcellement et la ruine de ce massif.

Il est, certainement, des pentes calcaires qui n’ont jamais retenu les sols, qui ont dû être toujours le domaine de la garrigue. Mais par contre, en bien des endroits, la forêt a dû couvrir les hauteurs et les collines. Les documents historiques en font foi.

Les magnifiques reboisements de l’Aigoual et du périmètre de la Cèze, où les pins maritimes des sables et grès de la région de Saint Laurent-des-Arbres, Tresques et Chusclan, montrent que la restauration est possible. La colonisation progressive des taillis de chêne vert par le chêne pubescent, la présence du hêtre à Valbonne, l’adaptation et l’introduction du cèdre, sont un encouragement à l’épanouissement d’une sylviculture méditerranéenne, et la preuve irréfutable qu’il est possible de rattraper peu à peu l’ambiance des paysages perdus.

Les noms de lieux

De nombreux noms de villages, de rivières et de lieux, rappellent la forêt et l’importance des terrains autrefois boisés dans le département du Gard. Certains font allusion au chêne vert ou « yeuse » (Quercus ilex): Euzet-les-Bains, Saint-Michel d’Euzet; Uzès, l’Uzège, l’Euziere. D’autres au chêne blanc ou « rouvre » (Quercus pubescents): La Rouvière, Rouveyrolle, Rouret, Rouveyrette.

Dans la partie montagneuse du département, et principalement dans les régions granitiques, les noms prouvant la présence du hêtre ou « fayard » sont très communs: La Fage, la Faye, les Faux, la Fajole, Quatrefages, Col de Faubel, etc…

L' »alisier » apparaît dans les noms de quelques rivières: l’Auzon, l’Auzonnet, l’Alzon.

« Castaniers » se rapporte au châtaignier, nom qui se retrouve jusque dans la région calcaire où, de bonne heure, le châtaignier a été introduit dans les terres rouges décalcifiées des plateaux urgoniens et les terrains cénomaniens comme à St André d’Olérargues.

D’autres essences sont représentées : l’aulne ou « verne », dans Saint-Laurent-la-Vernède, le « saule » dans Sauzet, le « peuplier » dans les Aubes, Aubais, le « frêne » dans les Fraisses, le « noyer » dans Nougaret, le « figuier » dans Figaret, etc…

Certains noms de villages ou de cantons se rapportent simplement à la forêt en général: Bouquet, Saint-Laurent-des-Arbres, Bréau(bois clos),Brueys, les Issarts (forêt défrichée), ou encore précisent une caractéristique du sous-bois : La Bruguière, les Brugas, Brugairolles (bruyères), Boisset, Boissières, les Buissières (buis), Darboussas (arbousier), le Cornier (cornouillier), etc…

Ce n’est pas sans raison que les paysans d’autrefois ont désigné leur village, et il n’existe pas de meilleur enseignement que cette dénomination de tous les lopins de terre constituant les finages (C’est l’ensemble des terres, aux limites imprécises jusqu’à l’époque moderne, nécessaires à la vie d’une communauté rurale).

Il est ainsi surprenant de rencontrer autant de noms de lieux rappelant la forêt dans un département méridional comme le Gard, recouvert principalement aujourd’hui de garrigues et landes qui sont en majorité.

Indirectement, certains noms sont un souvenir de la forêt: comme le village de Verfeuil, qui tire son origine du latin viride folium (la verte feuille), et qui aujourd’hui, n’offre qu’un coteau stérile et sec envahit de buis.

Les eaux vives de l’Aiguillon et de l’Avègue, aux noms significatifs ont disparu, et le village de Verfeuil, aujourd’hui couronné de chênes kermès et de buis, n’aurait même plus d’eau pour ses habitants si des forages plus récents n’avaient été faits. Seule la vieille tour du château, semble implorer le ciel dans sa détresse.

J. Roux dans sa Notice Historique sur les Châteaux de Verfeuil et de la Roque en 1826 disait :

« De nos jours, soit que la forêt de Verfeuil, éclaircie par la hache cruelle du bûcheron qui l’a dépouillée de ses chênes tant de fois séculaires, ne puisse comme autrefois féconder les sources primitives, soit que le fait historique d’une malédiction lancée par Saint Bernard contre un Viride folium rebelle à sa mission apostolique se rapporte à ce Verfeuil, dont l’aspect desséché semble, surtout à la saison d’été, rendre son beau nom illusoire… »

Cependant j’encourage le lecteur à aller voir à Verfeuil, le magnifique chêne vert quasi millénaire qui se trouve derrière l’église actuelle. C’est un miracle que la hache du bucheron l’ait laissé en vie si longtemps.

Déboisement et défrichement.

L’agriculture naissant, il y eut, dès le Néolithique, occupation du sol, après déboisement et défrichement. La population augmentant, les défrichements s’intensifièrent. Les déboisements obligatoires restèrent utiles tant que l’équilibre Ager-Saltus-Silva fut respecté. C’est-à-dire l’équilibre entre les champs cultivés, les terres sauvages et de pâture et la forêt. Ils devinrent nocifs quand, par la faute d’une agriculture extensive et précaire où la jachère occupait la moitié de l’assolement, cet équilibre fut rompu au détriment de la forêt.

Comme partout ailleurs, les défrichements dans le département du Gard correspondent à des périodes de paix et de prospérité, alors que les longues années de troubles ou d’invasions ont favorisé l’extension de la forêt.

Les nombreux dolmens de la région de Barjac et du Garn, qui parsèment les massifs forestiers, les tumuli et les ateliers mésolithiques des forêts de Saint-Marcel, Cavillargues et de la Bastide-d’Engras, sont une preuve de l’occupation primitive des plateaux karstiques de l’Uzège.

Toutefois, le premier grand défrichement débuta avec l’organisation de la Narbonnaise par les Romains. Les déboisements romains n’eurent malheureusement pas toujours un but économique ou agricole, mais quelquefois un but stratégique, telle l’ancienne forêt des Massaliotes (habitants de Marseille, Massalia), rasée par JULES CÉSAR.

Dès le VI° siècle, l’influence des moines fut prépondérante. Par exemple, les bénédictins du Camp-de-César, au-dessus de Laudun, asséchèrent et défrichèrent la basse vallée de la Tave, et fondèrent le village de Connaux. Un peu plus tard, d’autres moines organisèrent l’étang de Pujaut.

Leur action se poursuivit au Moyen-Age et on leur doit l’aménagement du terrain en «faysses».

En I204, les Chartreux s’installèrent dans le grand massif forestier de Notre-Dame de-Bondilhon, auquel ils donnent le nom de Valbonne. Ils créent aux dépens de la forêt, plusieurs domaines cultivés, le Monastère, le Chapelas, les Cellettes, Cadenet, Jols … mais les Chartreux limitèrent les abus, gérèrent sagement leurs domaines forestiers, et apportèrent quelquefois avec succès, des améliorations importantes.

A la fin du XIII° siècle, les défrichements ont atteint leur maximum, mais la prospérité des campagnes françaises qui, au début du XIV° siècle, faisait l’admiration des étrangers, a été ruinée par les calamités de ce siècle et en particulier par la guerre de Cent ans. La forêt reprend alors ses droits.

Au XVI° siècle, les terres rongent à nouveau la forêt et la dentèlent, mais les guerres de Religion stoppent cette évolution. Les disettes et les famines du XVIII° siècle sont par la suite la cause de défrichements abusifs et désordonnés.

Tous les pattus (terres communales) et vacants, toutes les dépressions, possédant un peu de terre sont mis en culture. Ces défrichements sont à l’origine des nombreuses enclaves particulières qui trouent les taillis communaux et dont les terres sont aujourd’hui abandonnées. Il suffit de se promener dans les bois pour constater ces multiples enclaves, toutes soigneusement bornées de murets de pierres.

La nécessité des défrichements intenses a existé tant que l’agriculture est restée extensive. Les Rois de France avaient suivi une politique forestière indécise et contradictoire. Jusqu’en 1518, les défrichements sont libres. Si ensuite, ils sont interdits théoriquement jusqu’au début du XVIII° siècle, ils se poursuivent en fait. Une série d’hivers rigoureux aboutit à l’Ordonnance de 1709, qui autorise les défrichements. Les Ordonnances de 1719 et 1735 reviennent en arrière, mais les famines se succèdent et les Ordonnances de 1764, 1766 et 1772 favorisent le déboisement.

En l’an XI de la République, interdiction de défricher pendant 25 ans, mais l’Ordonnance de 1819 entérine les usurpations qui ont eu lieu dans les communaux.

Nous avons vu au chapitre IV les déclarations de régularisation des défrichements sauvages réalisés par des habitants de St André d’Olérargues.

Au XVIII° siècle et au début du XIX°, les procès sont nombreux entre les municipalités et les particuliers, pour usurpations dans les bois communaux. La plupart des compoix sont révisés pour y incorporer de nouvelles parcelles nées au milieu des garrigues et des yeuses.

A Saint André d’Olérargues, 151 parcelles d’une contenance de 41 ha ont été usurpées et défrichées de 1772 à 1836.

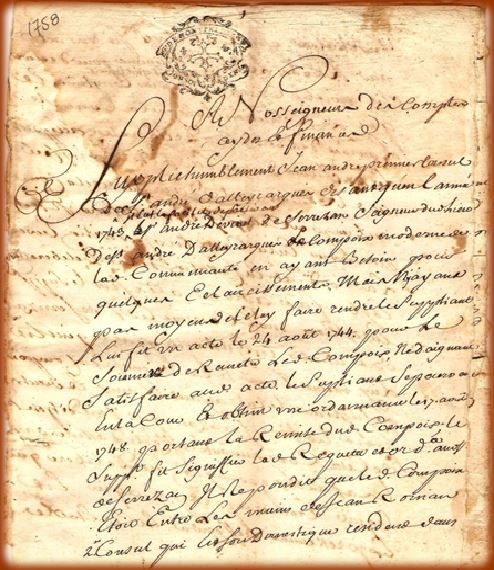

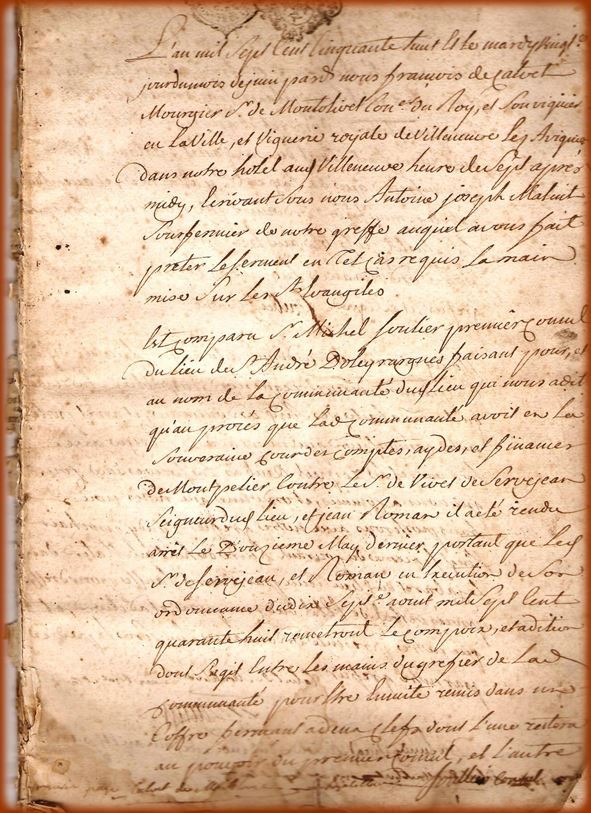

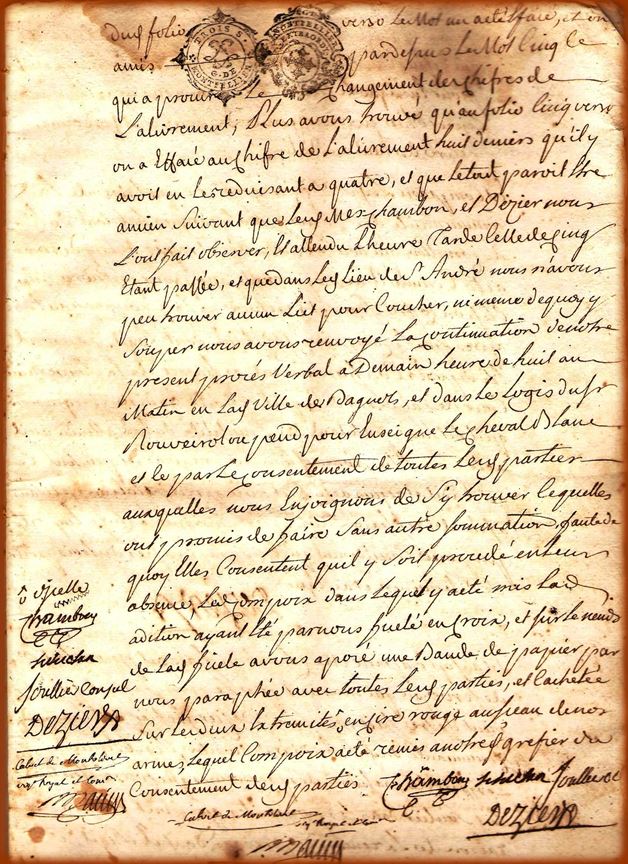

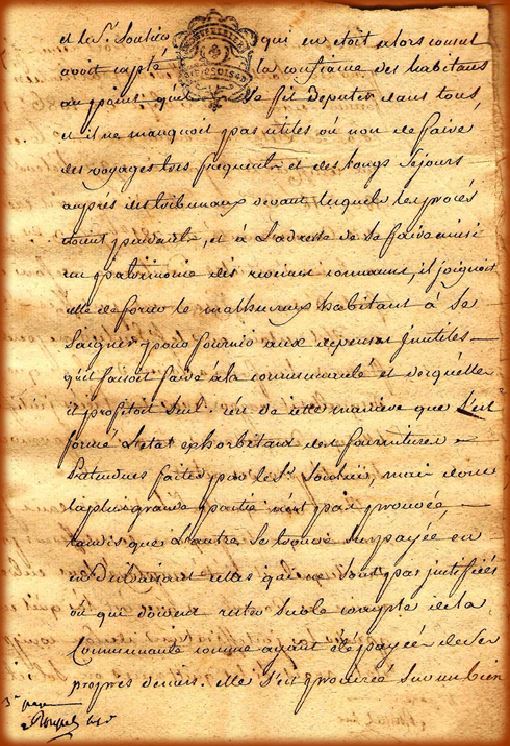

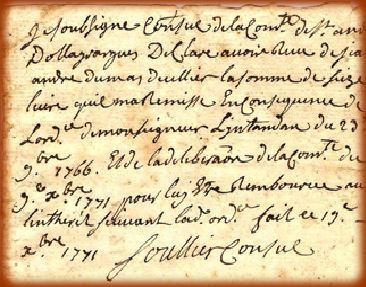

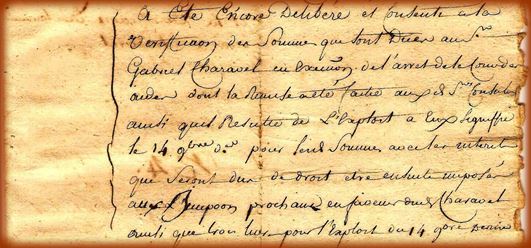

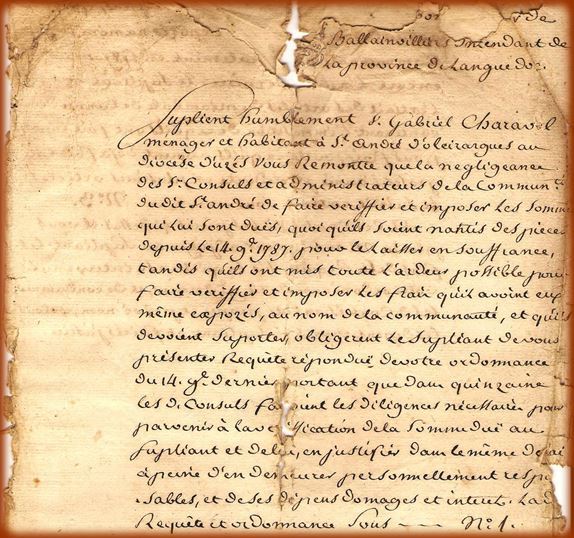

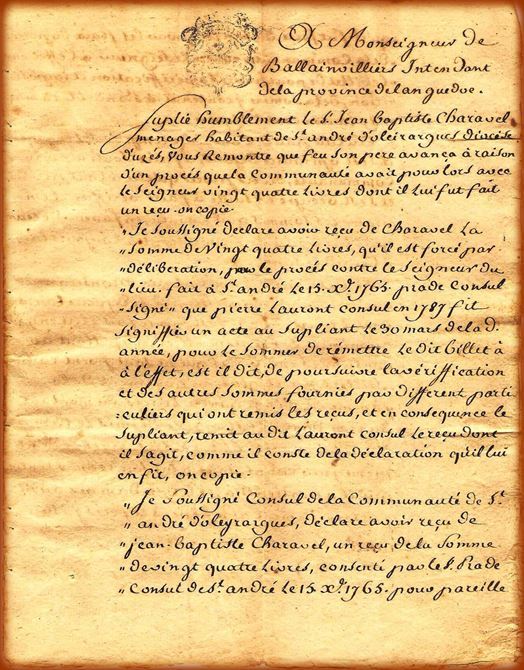

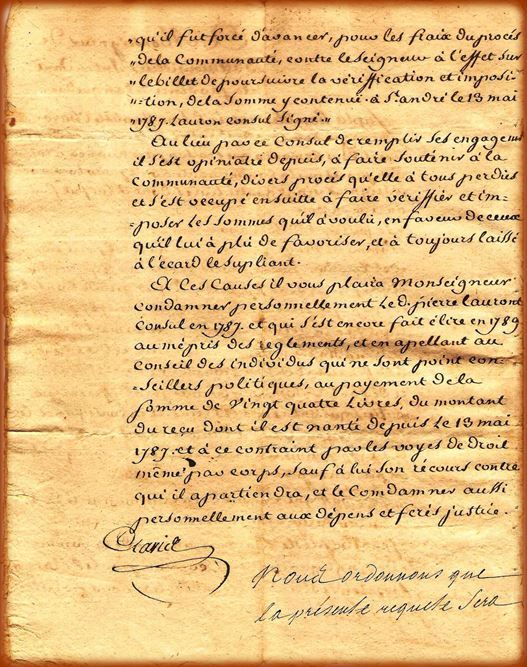

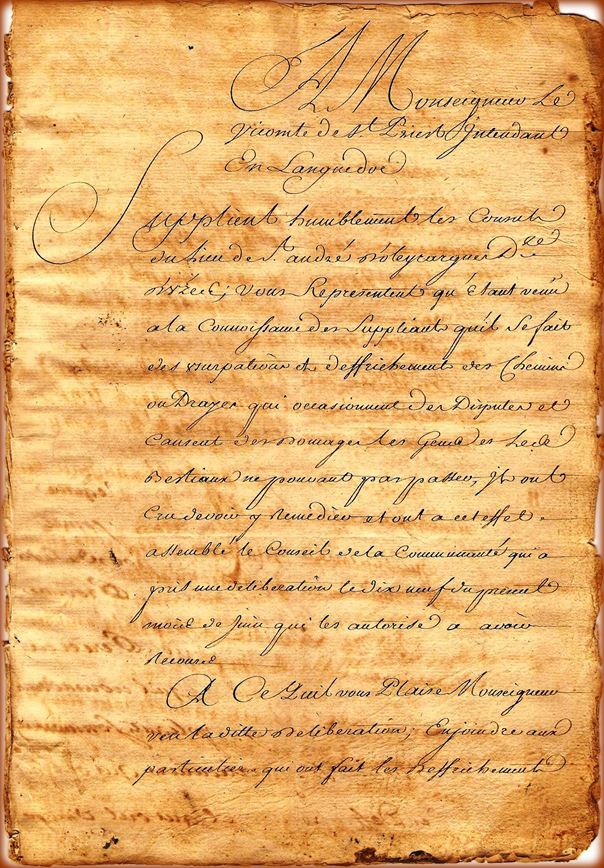

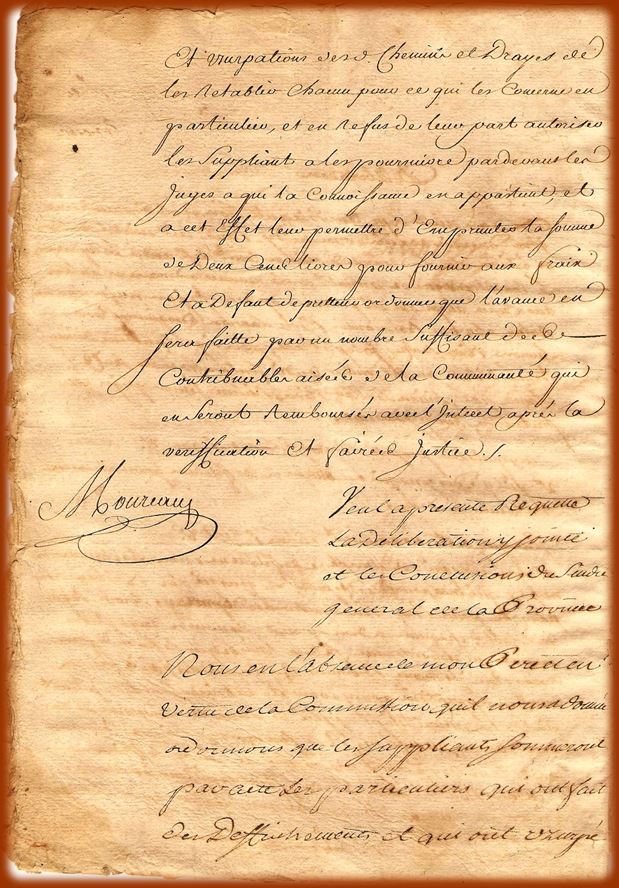

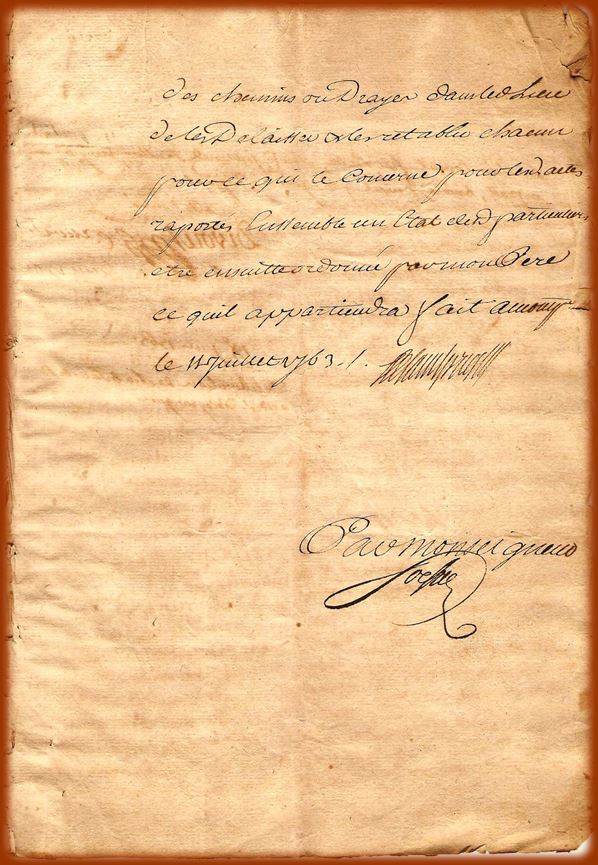

Ainsi déjà en 1763 les consuls de St André d’Olérargues déposent une demande de poursuite auprès de Monseigneur le Vicomte de St Priest Intendant en Languedoc. Ci-après les doubles des documents de cette demande de poursuite et de financement des frais ainsi que la réponse de l’Intendant inscrite sur le même document. Ce document est suffisamment bien écrit pour qu’il ne soit point nécessaire que je le transcrive. Admirons l’écriture !

Figure 146. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales. .

Figure 147. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales. .

Figure 148. Numérisation de l’Auteur. Archives paroissiales. .

A Saint-Marcel-de-Careiret, la commune obtint en 1850 la destruction du régime forestier de 45 hectares aux dépens de la belle forêt de Cuègne. Ces 45 hectares furent défrichés et les première récoltes de blé furent absolument impressionnantes. Malheureusement, cinquante ans plus tard, le roc était à nu et devenu stérile.

Grâce à la transformation de l’agriculture, à l’apparition des prairies artificielles, à l’emploi des engrais minéraux, au perfectionnement de l’outillage, grâce aussi au Code forestier de 1827, la fureur du défrichement s’éteignit vers 1850, et déjà à partir de 1830, elle avait progressivement fait place à un mouvement de reboisement. Toutefois, il y eut encore jusque vers 1900 quelques dossiers de défrichements.

La dégradation de la forêt

En 1936 George KUHNHOLTZ LORDAT disait : « C’est à cet ensemble de ruines, à ce paysage étincelant, rugueux et piquant, à qui l’on a donné le nom de garrigue, c’est une œuvre essentiellement humaine. »

A cause d’une féodalité moins stricte qu’ailleurs, la forêt languedocienne fut de très bonne heure soumise aux dévastations et déprédations. Dès le XIV° siècle, une grande partie des forêts gardoises avait été transformée en pâturages, que l’on trouve désignés dans les archives sous le nom de pattus ou pâtis.

L’Ordonnance de 1669 a eu un heureux résultat en fixant les rotations des taillis à un minimum de 10 ans. Par contre, la réserve de baliveaux a été inefficace, car trop claire, dans un climat général trop sec. C’est encore le cas aujourd’hui, où les coupes de bois autorisées ne laissent aucun arbre debout !

L’Intendant du Languedoc précisait dans son rapport du 4 Septembre 1786, tant les abus étaient importants : « Il n’y aura dans quatre ans plus de bois en Languedoc, il est d’une nécessité indispensable d’établir un ordre dans cette partie d’administration »

La Révolution augmente encore le désordre. La forêt domaniale de Valbonne, gérée jusqu’en 1815 par les communes limitrophes, est entièrement recépée (taillée) et incendiée.

L’âge d’exploitation des taillis est abaissé dans des proportions désastreuses: 10 ans pour Baron (arrêté préfectoral du 20 décembre 1809), 15 ans pour Saint-Laurent-la-Vernède, etc…

Les coupes s’avèrent impossibles dans certaines forêts communales.

En 1787, la communauté de Tresques se plaint que certains grangers (exploitants agricoles) arrachent les chênes avec pics et bèches au lieu de les couper, que d’autres défrichent, que d’autres enfin prennent avec abus du bois pour leurs fourneaux, à tel point que les bois sont entièrement dégradés et ce n’est pas une spécificité de Tresques, c’est valable pour toute la région.

Le préfet Dunors écrit en l’an X de la Révolution « le territoire de Nîmes est dépourvu d’arbres. Ce ne sont que des garrigues stériles dont l’aspect afflige le bon citoyen ».

En 1822, Cavillargues demande l’exploitation d’une coupe qui n’a que 8 ans. Les bois sont tellement broutés et dévastés par les arrachis, qu’il faut quand même les recéper. A Vallabrix, 96 hectares ne sont peuplés que de chêne kermès « arrachés journellement ». Profitant de la révolution de 1830, les habitants de Saint-Paulet-de-Caisson coupent 500 réserves de la forêt communale.

En 1820, les documents disent que les bois ont été dévastés et pratiquement détruits par le pâturage et les arrachis des habitants, à Remoulins 1820, à Saint-Quentin, à Serviers, à Poulx (1835), à Sainte Anastasie (1837).

Les causes de la dégradation.

La ruine des forêts est la conséquence de trois facteurs traumatiques principaux, qui de tous temps ont été les mêmes : la coupe abusive, le pâturage et l’incendie.

La coupe abusive :

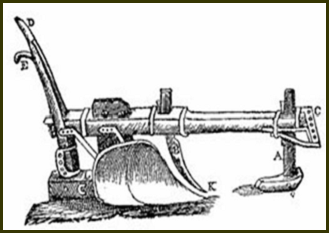

De très bonne heure des droits d’usage au bois importants ont été accordés par les seigneurs aux habitants des villages : droit au bois mort, au mort-bois , et au « bois vert » pour l’araire (genre de charrue en bois, plus généralement les outils de bois) et la construction. Malgré des chartes et des transactions nombreuses et diverses, les droits devinrent rapidement des sources d’abus.

Malgré les règlements, les abus se développèrent rapidement. Ils se concentrèrent au plus près des villages, ce qui est humain.

Pour Verfeuil, le rapport forestier du 10 juillet 1856 précise :« Les bois situés à l’Est sur toute la longueur du Nord au Sud, et sur la moitié de la hauteur des coupes, par l’effet du voisinage de la commune, du mas et du hameau, ont été pillés, arrachés, saccagés, d’une manière désordonnée. On ne voit que quelques cépées éparses. Il arriverait que des coupes entières ne vaudraient même pas la délivrance, tandis que les parties supérieures plus éloignées des habitations sont meilleures… »

Sous l’Ancien Régime, les seigneurs ont cherché à réduire les droits d’usage, dans le but surtout d’arrêter les abus d’exploitation, et les procès ont été nombreux à ce sujet. Seul le cantonnement des usages, origine de la plupart des forêts communales actuelles, a permis de supprimer les litiges. Dans les cas normaux, la commune héritait en pleine propriété d’environ le 1/3 de la forêt. C’est le cas de Verfeuil, où le jugement du 11 mai 1837 attribue à la commune les 5/16 du massif, dans la partie la plus près du village, mais également la plus dégradée. Les cantonnements ont également tenu compte des prescriptions spéciales contenues dans les transactions antérieures.

A Saint André d’Olérargues en 1834 il ne revient que le 1/5 de la surface au seigneur, mais celui-ci garde le plus beau canton.

Quelquefois, les droits d’usage étaient tellement étendus qu’ils équivalaient presque au droit de propriété.

Si M. de BRUEYS, seigneur de Saint-André d’Olérargues n’a obtenu lors du cantonnement que le 1/5 de la surface c’est parce qu’en 1772, devant les droits des habitants il leur avait abandonné la totalité de ses droits en se réservant seulement le quart du produit des coupes.

Il en est de même à Saint-Laurent-la-Vernède où dans la transaction du 22 juillet 1758, qui et encore en vigueur, le seigneur s’est également réservé le quart du produit des coupes et de tous les dommages, sans participer ni aux impôts ni aux dépenses de gestion.

Le régime du taillis et les courtes rotations de coupes, en découvrant le sol brutalement et trop souvent ont également contribué à la dégradation des peuplements. Les exploitations à 10 ans n’étaient pas rares.

Les résineux, puis les espèces feuillues améliorées et sensibles, hêtre, chêne rouvre, pin, chêne pubescent, ont disparu, et seul le chêne vert a pu résister.

Il faut d’un autre côté ajouter qu’autrefois les paysans tiraient de la forêt bien d’autres produits que le bois d’œuvre et le bois de chauffage, et utilisaient jusqu’à la moindre brindille. La forêt a forcément souffert de ces exploitations intensives.

Les fagots allaient chez les boulangers et les fabricants de chaux. L’écorce à tan (tannage du cuir), depuis le XVIII° siècle avait pris une importance considérable et a été une des causes qui ont empêché l’allongement des rotations des coupes de bois au XIX° siècle. C’est en effet vers 8 ans que le chêne vert produit la meilleure qualité d’écorce.

Avant la culture de la garance, le chêne kermès était très recherché pour ses cochenilles appelées aussi vermilières. L’Intendant du Languedoc : Le Nain, soucieux de maintenir la production du vermillon, interdit en 1774 « de couper aucun des arbrisseaux, appelés garouilles (nom dialectique du chêne kermès), et dont les graines sont propres à la teinture ». Au XIX° siècle, le chêne kermès était également exploité pour le chauffage.

Le buis, le genêt, étaient utilisés comme litière. La bruyère servait à la fabrication des balais, et à l’élevage des vers à soie. Les genévriers et les acacias sont toujours employés pour faire des piquets de vigne.

La délivrance des produits du sous-bois a été réglementée, par un arrêté préfectoral du 20 novembre 1843. A Lussan, on exploitait encore en 1908, 20 000 bottes de buis par an.

Les truffes, les glands, les arbouses, les plantes aromatiques comme le thym, la lavande, le romarin, l’aphyllanthe (sorte d’œillet bleu) pour la fabrication des brosses, etc. étaient également très recherchés.

Trop souvent effectuées avec arrachis à l’aide de pic et pioches, les exploitations permises ou non, ont été particulièrement néfastes.

. Enfin, le développement de l’industrie eut déjà à cette époque, une influence considérable. Les industriels destructeurs de bois et les usines mangeuses de bois furent nombreux.

Les fabricants de chaux, dont on retrouve les fours ruinés dans les garrigues calcaires, ont été les plus grands dévastateurs de forêts.

Viennent ensuite les verriers, qui dans les verreries du Chapelas et du Mas de Jols, ruinèrent une partie du massif de Valbonne.

Les boulangers utilisaient, surtout pour les fours, des fagots et exploitaient des quantités de jeunes bois. Les tanneurs surexploitèrent les forêts de châtaignier et les taillis de chêne vert.

Les charbonniers étaient surtout néfastes, parce qu’ils arrachaient les souches de chêne vert, où le bois est le plus dense.

Les teinturiers (vermillon, puis garance), les industries locales comme les sabotiers du Mont Aigoual, comme les tonneliers de Bagnols, ou les distillateurs de la région viticole, contribuèrent à la régression de la forêt. Au XVIII° siècle, on a interdit l’extraction du minerai de fer dans la forêt de Valbonne, de peur que cette dernière réserve de bois dans la région de Pont-Saint-Esprit ne soit complètement détruite.

En dehors des conséquences heureuses de l’Ordonnance de 1669 l’intervention de l’Etat n’a pas toujours été particulièrement favorable à la forêt.

D’après Kuhnholtz-Lordat, l’administration et le fisc ont joué un rôle constamment nocif et ont été en grande partie responsables (ils continuent à l’être encore aujourd’hui, attention au développement des carrières et à l’exploitation des gaz de schiste), des coupes abusives pratiquées dans la forêts gardoises. Déjà, par un mémoire du 7 novembre 1787, l’Intendant du Languedoc constatait que certains villages étaient obligés de trouver dans les coupes de bois le montant des impôts dont ils étaient redevables. Dans les départements méridionaux, la Marine, faute d’approvisionnements suffisants, était très exigeante et réquisitionnait tous les chênes ayant quelque peu de valeur. Il suffit de lire la requête présentée par la communauté de Tresques, le 28 mars I752, contre les fournisseurs du Roi, qui pour la cinquième fois viennent couper «des chaînes blancs » que « les particuliers ont épars dans leurs terres » et qui, forts de leur autorité terrorisent le pays avec une conscience assez élastique et peu scrupuleuse, « ils se gardent bien d’en faire couper à certaines personnes qui seraient capables de les faire mettre à la raison, ny à celles qui leur grècent la pate (sic)… »

L’incendie :

II est courant de réunir les deux problèmes de l’incendie et du pâturage; il est certain que le berger est à l’origine des nombreux incendies de la garrigue ou des Cévennes.

En 1924 M. Nègre écrivait dans un ouvrage intitulé : Les incendies de forêts dans les montagnes des Cévennes :

« …L’ennemi le plus redoutable de la forêt est le pâtre, qu’il soit simple berger salarié ou propriétaire de bêtes à laine. Si le berger met le feu par haine inconsciente de la forêt ou par insouciance, le propriétaire pratique l’écobuage à feu courant sur ses propriétés pour en faire disparaître momentanément genêts, bruyères, et autres mort-bois, et obtenir de l’herbe, le feu non surveillé gagne rapidement la forêt voisine ».

Lorsque, pendant des mois, la sécheresse a sévi et qu’en juillet et août, la lande ou la garrigue rougit sous le soleil, le berger, sans le moindre scrupule, met le feu pour qu’à la première pluie d’orage une herbe nouvelle rafraîchisse ses moutons oranais ou caussenards. La pratique est immémoriale, et il est inutile d’insister. Malgré les sanctions, malgré la diminution des troupeaux, cette coutume néfaste existe encore.

Toutefois le berger n’est plus aujourd’hui le seul responsable des nombreux incendies de la forêt méditerranéenne, quelques nouveaux incendiaires sont nés avec le progrès : le chasseur, le chemin de fer à une époque, le touriste, le pompier, le promeneur et bien d’autres encore…

Tous les forestiers qui ont respiré les parfums de la garrigue connaissent les déjeuners de famille dominicaux, à la fin du mois d’août ou pendant les septembre secs, interrompus brusquement par un feu de chêne vert. Les auteurs sont la plupart du temps inconnus, mais les incendies, pendant la période de chasse, commencent très souvent à une ou deux heures de l’après-midi, juste après la grillade traditionnelle de la saucisse que le chasseur gardois ne manque jamais d’emporter. Il serait certainement utile de repousser l’ouverture de la chasse au début du mois de septembre, pour la protection de la forêt.

L’agriculteur gardois, qui a hérité consciemment ou inconsciemment de cette pratique ancestrale des feux courants, n’éprouve pas toujours le besoin de se précipiter pour défendre la forêt contre l’incendie. Il faut qu’il y ait une ferme ou un hameau menacés pour qu’il soit convaincu de la nécessité de la lutte.

Ainsi, après des siècles d’écobuages, le paysage forestier est devenu peu à peu, par l’action répétée du feu, une garrigue à chênes kermès (plateaux calcaires) un maquis à bruyère à balais (collines siliceuses de l’Uzège), ou fourré à genêts (montagnes cévenoles).

Le pâturage:

Depuis un temps immémorial le plateau des garrigues, comme les montagnes des Cévennes, ont été parcourus par des troupeaux, principalement de bêtes à laine, J. REGIMBEAU en 1879 accusait le seul pâturage de la transformation de la forêt en garrigue. « Les bois appauvris qui restent encore sont le résultat de la lutte aveugle que l’homme et ses troupeaux ont engagée et poursuivent encore contre l’arbre » .

En 1842, Hector RIVOIRE estimait encore avec ses contemporains que la dépaissance était utile et nécessaire aux bois. C’est en fait l’abus de cette dépaissance qui fut néfaste. Il y a d’ailleurs lieu de distinguer entre les moutons et les chèvres. Les gros bestiaux et les porcs, bien que nombreux autrefois, ont joué un rôle de moindre importance.

Pour le mouton, le nombre a été le facteur le plus nocif. Alors qu’il n’est toléré actuellement que de 2 à 4 bêtes par hectare, les charges atteignaient 20 à 30 bêtes jusqu’au XIX° siècle. Il est intéressant de rappeler l’Arrêt du 15 octobre 1743, qui, pour favoriser l’élevage du mouton en Languedoc, faisait défense de tuer les agneaux pendant 5 ans, sous peine de 300 livres d’amende.

A Saint Marcel de Careiret, où il n’existe plus de troupeaux, il entrait en forêt communale de Cuègne (112 ha) au début du XIX° siècle :

Aujourd’hui, avec l’abandon des parcelles accidentées, trop petites ou trop étroites pour une agriculture mécanisée, les arbres ont repris une partie de leur territoire, notamment les pins dont la pousse est bien plus rapide que celle des chênes.

V.IX – VIE QUOTIDIENNE ET MORTALITE INFANTILE.

Jusqu’au 19ème siècle, l’indifférence entre la mère et le nourrisson semble être de règle dans les campagnes mais aussi chez les bourgeois et les nobles. Les enfants sont très nombreux il n’y a pas de moyen de contraceptions et les pratiques sexuelles sont très encadrées par la religion. Les « fantaisies » dans les pratiques sexuelles sont considérées comme des déviances et des péchés mortels.

La mortalité infantile est très élevée, et il y a un manque absolu d’hygiène.

De plus, il règne chez les paysans une grande misère matérielle et morale. On peut donc parler d’indifférence envers les enfants car il y a eu des abandons partiels ou totaux : les « bébés » restaient seuls à la maison pendant que les parents travaillent dans les champs (c’est à dire pendant plusieurs heures). Les bébés étaient langés, bandés et mis près du feu qui couvait pendant que les parents travaillaient : quand la mère rentrait chez elle, elle retrouvait son enfant dans un état déplorable ; « l’enfant baignait dans ses excréments », ou avait été brûlé vif par une braise sorti de la cheminée. On retrouvait donc des bébés brûlés, mangés par les porcs qui arrivaient à rentrer dans les logis : on appelait cela des accidents domestiques !

Quand la mère était présente, elle était loin d’être douce avec son enfant et pour le faire taire elle le secouait fortement (dans les berceaux de bois, il se cognait, dans les bras de sa mère il s’évanouissait) : on retrouve ces témoignages dans une quantité de textes de l’époque. Les femmes ne connaissaient pas l’âge exact de leur enfant. A 30 ou 40 ans, elles ne se souvenaient même pas combien elles avaient eu d’enfants (morts ou encore vivants !)

Face à la mort d’un enfant la famille donnait le même prénom au nouveau-né qu’à l’« ancien-mort » (l’enfant n’a pas d’identité… à lire « Un pédiatre raconte » de Samy Ramstein).

Quand il faisait froid et que toute la famille dormait dans le même lit pour se réchauffer l’enfant mourait étouffé. La mort du petit peut apparaître comme une bénédiction pour la famille : « une bouche de moins à nourrir ». Etant baptisé très jeune, l’enfant allait au paradis…

Au Moyen-Age, il y eut beaucoup d’infanticides (interdit en principe par l’église, mais tout le monde fermait les yeux). Il n’y avait aucune culpabilité à faire cela. Ces infanticides touchaient surtout :

-

-

- – Les enfants mal formés (malédiction divine).

-

- – Les enfants provenant de couples illégitimes (fruit du pêché).

-

- – Les jumeaux (les gens pensait à l’époque que les jumeaux provenaient de deux copulations et donc que la femme trompait son mari).

-

- – Les filles (pendant longtemps, les filles étaient inférieures au statut masculin). On ne se désole pas de la mort d’une fille dans les textes.

-

- – Raison économique : l’héritage se fait par les garçons, les filles, elles, ne recevaient rien.

-

Il y avait aussi des enfants abandonnés. L’abandon était considéré comme moins grave que l’infanticide. L’abandon apparaît comme une tradition culturelle, historique et Antique. On les abandonne dans la forêt puis au fur et à mesure on les laisse aux portes des églises et des abbayes.

L’apogée de l’indifférence des familles à l’égard de l’enfant peut prendre les formes suivantes:

-

- – Par abandon de l’enfant au fond des bois : c’est un meurtre simulé.

-

- – En laissant un enfant mal formé aux forains qui en font leur domestique ou des attractions de foires.

-

- – Par le système des Oblats : une famille ayant trop d’enfants, en confie quelque uns à des couvents. Le don d’un enfant à une institution est définitif. L’oblat est un cadeau fait à un monastère en guise de reconnaissance vis à vis de l’Eglise. Les enfants sont soumis à la dure règle des abbayes et couvents ; cérémonies religieuses, horaire et éducation stricte, froid, aucun droit d’amusements, quelques fois sévices sexuels. L’enfant est totalement consacré à l’Eglise et ne peut plus avoir de rapports avec sa famille.

Plus la situation générale est mauvaise et plus il y aura d’abandons : à cause de la famine et des épidémies les abandons augmentent encore.

Du 11ème au 13ème siècle :

C’est la période de prospérité, les méthodes agricoles progressent, il y a moins de misère. On assiste donc à une explosion démographique. Sur le plan juridique, on met au point la loi d’aînesse (le fils aîné reçoit tout l’héritage), ce qui abaisse le taux d’abandons des enfants car la crainte du morcellement des terres disparaît. Ainsi chez les pauvres et les riches, le nombre d’enfant augmente. Les pauvres peuvent aussi compter sur la charité des plus riches de cette époque, ainsi les pauvres abandonnent moins leurs enfants : cette aide est imposée aux familles les plus riches.

IL y a donc une explosion démographique : prohibition de l’infanticide par l’église, elle ne se contente plus de faire des menaces aux familles abandonnant leur enfant, elle agit : l’Eglise condamne ces abandons, les familles doivent se confesser et lors de confession sur les abandons d’enfants, le curé les condamne sévèrement.

Du 14ème au 18ème siècle :

Déclin de l’économie nationale, les richesses diminuent, les épidémies de pestes arrivent.

Ces facteurs influencent à nouveau les abandons d’enfants, de plus il n’y a pas de sanctions pour les enfants abandonnés issus d’adultère.

Ensuite, l’infanticide involontaire recule grâce notamment à l’interdiction de mettre le bébé dans le lit conjugal ce qui évite l’étouffement de l’enfant. En confession, quand le parent avoue avoir tué son enfant, les peines infligées par l’église sont extrêmement sévères par exemple : jeûne au pain et l’eau pendant un an ou plus. Dans les villes, si l’infanticide recule, les abandons augmentent : les églises vont alors ouvrir à partir du 13ème siècle des hospices, ce sont des institutions accueillant les enfants abandonnées : enfants légitimes abandonnés volontairement par manque d’argent pour les nourrir, et enfants illégitimes.

Au 17ème siècle, dans les hospices il y a l’apparition des tourniquets permettant le dépôt de bébés de façon anonyme. Il y a eu, en France 33 000 abandons d’enfants recensés plus tous ceux ignorés, pendant ce siècle.

Il n’empêche que la mortalité infantile reste élevée à cause du manque d’hygiène et de soins, du lait contaminé, des épidémies…

V.X – US ET COUTUMES, SUPERSTITIONS ET ABUS DES CROYANCES RELIGIEUSES.

On aura remarqué la puissance de l’église avant la révolution, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. Les autorités ecclésiastiques ont toujours su inventer et imposer des règles permettant de « tenir » les populations, des puissants aux plus humbles.

Ceci est vrai de tout temps, de tous pays et pour toutes religions.

Elles professent de bonnes règles de vie mais aussi de mauvaises.

On a vu que, par exemple dans notre région c’est l’évêque d’Uzès qui possédait tout et que les seigneurs locaux devaient lui rendre hommage à chaque succession, lui demander son accord pour vendre un bien et lui reverser une partie de la vente dudit bien, qui en définitive restait en sa possession en tant que suzerain.

Tous les actes juridiques, notariés et/ou reconnaissance commencent toujours par «Anno ab incarnationé Dominé …» ou «In Christi Jésus Dominé, amen … ».

Les sacrements de baptême, mariage et extrême onction, créés par le clergé, sont empreints d’une quasi superstition s’ils ne sont pas respectés et dans les temps et dans les formes.

Ainsi le baptême, en général, avait lieu dans les trois jours suivant la naissance en présence du père, de la sage-femme, des parrain(s) et marraine(s)… mais en l’absence de la mère.

En 1654, un évêque prévient les parents qui tardent à baptiser, du risque encouru :

« le péril de damnation auquel ils exposent leur propre enfant ». Il est dit aussi « Les enfants qui meurent sans recevoir le baptême ne peuvent aller au ciel. N’ayant pas commis de péchés personnels, ils ne sont pas soumis aux peines sensibles, ils ne brûlent pas dans le purgatoire ou dans l’enfer; mais ils vont dans les limbes. La perspective n’en est pas moins douloureuse et tragique; ils y subissent, en effet, la peine essentielle des damnés, qui est l’éternelle privation de la vue de Dieu. »

OK, très bien pourquoi pas ? Quoique … les millions et les millions d’humains nés avant JC doivent se bousculer dans les limbes !

Voici l’extrait d’un document vraiment particulier (âme sensible s’abstenir) :

Cela s’intitule : « Du soin extrême qu’on doit avoir du baptême des enfants dans le cas d’une fausse-couche ou de la mort d’une femme enceinte » il a été composé, imprimé, et distribué à Metz en 1764 par les soins de Jean-Martin Moye et de Louis Jobal de Pagny. Les deux responsables étaient inspirés par le Traité d’Embriologie sacrée, de Francesco Cangiamiglia, paru en 1745 en Sicile avec l’approbation de l’évêque de Catane.

« Si une femme enceinte meure il faut aussitôt l’ouvrir pour en tirer le fœtus de l’enfant et le baptiser. Et comme on ne sait pas en quel temps il est animé, car les uns disent à trente ou quarante jours, et maintenant les plus habiles médecins croient qu’il l’est à vingt, – il y a même des auteurs qui prétendent qu’il l’est aussitôt après la conception, – le parti le plus sûr serait de faire l’opération césarienne à toutes les femmes dont on a le moindre doute qu’elles soient enceintes ; et bien loin d’écouter les parents qui s’y opposeraient, on doit au contraire les forcer à y consentir en recourant au Magistrat. Il y a des évêques qui ont excommunié tous ceux qui voudraient empêcher cette œuvre de charité. On doit chercher exactement l’enfant, non seulement dans la place où il doit être naturellement, mais aussi partout ailleurs où il pourrait être, comme dans les endroits supérieurs à la matrice, et voir s’il y en a plusieurs. Il est aussi bon de savoir qu’il arrive qu’une femme accouche dans les travaux de l’agonie, et si on n’y prend garde l’enfant se trouvera étouffé dans le lit. On baptise ces sortes d’enfants par immersion, c’est-à-dire en les plongeant dans de l’eau un peu tiède. Si on doute s’il est vivant, ou si c’est un vrai embryon ou un enfant, on le baptise sous cette condition : « Si tu es capable de recevoir le baptême, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit « . Il faut que l’eau touche immédiatement l’enfant, sa tête ou sa poitrine ; ainsi on doit ôter la peau qui l’enveloppe, ou si on l’a baptisé sous cette peau ou membrane, comme on doit le faire lorsqu’il y a lieu de craindre qu’on ne fasse mourir l’enfant en l’ouvrant, il faut le rebaptiser ensuite sous condition après l’avoir ouverte ; de même si on avait baptisé dans le sein de la mère un enfant sur le bras ou sur le pied, ou avec un tuyau, ou avec la main en faisant couler l’eau sur lui, il faudrait le rebaptiser sur la tête sous condition.

On ne doit pas croire aisément que l’enfant soit mort, quoiqu’il ne donne pas signe de vie, et dans le doute on doit le baptiser sous condition. Pour distinguer si la production est un vrai embryon, ou seulement une mole ou un caillot de sang ou un faux germe, il faut le considérer avec attention, quand même le fœtus ne serait pas plus gros qu’un grain d’orge ou une fourmi. Si la membrane est d’une couleur tirant sur le blanc, semblable aux intestins, de figure ovale, et qu’elle cède à l’impression du doigt, on peut croire alors que c’est un fœtus et non une mole. Mais si ce qui est sorti du sein est une chair informe, marquetée de veines noirâtres et sanguines, et qu’elle soit rude et dure au toucher, on peut croire que ce n’est qu’une mole de chair et non un enfant, qu’on doit cependant toujours ouvrir avec précaution, car dans les fausses couches, les pertes de sang, les avortements et les opérations césariennes il faut avoir un très grand soin d’examiner avec toute l’attention possible tout ce qui sort du sein de la mère ; et il faut bien se garder de faire comme certaines sages-femmes imprudentes, qui les jettent indiscrètement sans examen ; et il y faut apporter d’autant plus de soin qu’il arrive que des femmes ont des fausses couches sans presque s’en apercevoir. J’ai été bien surpris, quand j’ai commencé à m’informer de la manière dont on se comportait dans ces fâcheuses circonstances, de voir que les premières personnes à qui je m’adressai pour cela avaient eu ce malheur, faute d’avoir été instruites sur tout cela. Je prie donc celles qui auront connaissance de cet écrit d’en faire part à toutes celles qui pourraient être dans le cas d’en faire usage. Et si quelqu’un peut avoir là-dessus une science plus étendue, il n’a qu’à voir le livre qui a pour titre, L’Embriologie sacrée. Benoît XIV (pape en 1740) l’a vu et estimé, et plusieurs évêques l’ont conseillé.(…)

Comme toute personne peut baptiser en cas de nécessité, même le père ou la mère de l’enfant s’il ne s’en trouve point d’autre qui puisse le faire, tout le monde doit savoir comment on doit baptiser. Il faut :

2° En même temps qu’on verse l’eau il faut prononcer ces paroles : » Je te baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit « . Toutes ces paroles sont si nécessaires que si on en omettait une seule le baptême ne serait pas valide.

3° Il faut que la même personne qui verse l’eau prononce les paroles, car si une autre les prononçait le baptême serait encore invalide.

4° Si on doute si l’enfant est vivant on ajoute : » Si tu es vivant, je te…, etc. « . Si on doute que ce soit un monstre, on ajoute : » Si tu es homme, je te…, etc. « . Dans ce cas on doit se garder de l’étouffer, mais on doit le faire examiner par des personnes sages et éclairées qui en décident.

5° Quand un enfant a été baptisé, mais qu’on doute si le baptême a été valide, comme s’il n’avait été baptisé que sur un membre différent de la tête, ou si l’on n’était pas sûr que l’eau l’ait touché, ou qu’on n’eût pas bien prononcé les paroles, ou enfin si on avait quelque autre raison de douter de la validité du baptême, il faudrait le rebaptiser sous condition, en disant : » Si tu n’es pas baptisé, je te baptise au nom…, etc. « . (…)»

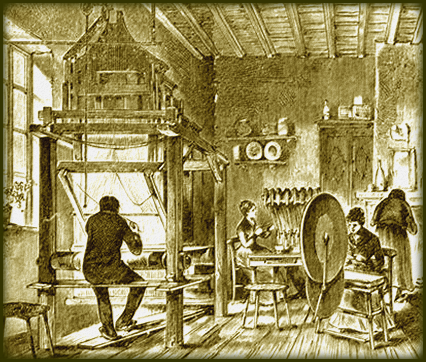

V.XI – QUELQUES METIERS.

Il est difficile de retrouver les métiers pratiqués par les habitants du village au cours des siècles faute de documents écrits. On ne peut qu’imaginer ou comme j’aime à dire : supputer. Cependant, à la lecture des registres notamment des actes de mariages, les prieurs du village écrivaient quelquefois le métier du marié. Mais c’était souvent oublié, on préférait préciser si tel ou tel des époux était bien un fils légitime et naturel de ses parents, c’était à ces époques lointaines plus important !

J’ai donc trouvé à la lecture de ces actes, les métiers suivants, qui étaient ceux de jeunes hommes : berger, garçon maçon, cabaretier, boulanger, travailleur de terre, laboureur, vigneron, ménager, tisserand de toile ou simplement travailleur et même un, était chapelier à Goudargues.

Figure 149. Miniature du XIII° siècle, Paris, Bibliothèque nationale de France

Le berger

Les troupeaux étaient généralement gardés par des pâtres communaux, suivant contrats de garderie.

Tel ce bail de 17I9 pour la garde des porcs :

« Le berger est tenu de mener paître les porcs de six heures du matin à six heures du soir pendant la période du 1°avril au 1°octobre, et de neuf heures du matin à quatre heures du soir pendant la période du 1°octobre au 1°avril. Il est responsable des dommages causés aux tiers par les bêtes tout comme si les cochons lui appartenaient. De même, il doit payer les porcs qui meurent par sa faute, mais dès que le troupeau est ramené, il est déchargé de toute responsabilité. »

Son traitement était de 2 sols par tête et par mois, et tous les habitants étaient tenus de lui confier leurs porcs.

Vigneron

Les paysans plantaient sur leurs terres une rangée de ceps qui leur assuraient un peu de vin pour leur consommation personnelle. Mais quelques-uns, plus spécialisés, sont déjà mentionnés très tôt comme vignerons dans les registres paroissiaux.

La véritable année viticole ne commençait qu’en mars car on attendait la fin des gelées qui peuvent détruire les bourgeons jusqu’à la fin mai, pour tailler la vigne, une taille courte qui assurait la qualité en limitant la quantité, était faite à la serpette.

C’était aussi le moment où le vigneron remplaçait les plants morts, soit en prenant des plants enracinés tirés des pépinières, soit en provignant (marcottage), c’est-à-dire en couchant en terre un pied sain qui donnera trois ou quatre pieds nouveaux. Cette dernière méthode avait la préférence du vigneron car elle ne coûte rien, si ce n’est de la peine, et parce que le vigneron était persuadé que la vigne ne peut se soutenir et perdurer qu’en étant régulièrement provignée.

Ce faisant, l’aspect de la vigne se transformait rapidement. Plantée en ligne au moment de son établissement, elle devenait très vite une vigne en désordre car les pieds provignés partaient dans tous les sens. Cela serait un inconvénient si le vigneron utilisait une charrue pour entretenir sa vigne ; mais il n’a ni cheval ni charrue, et il pioche sa vigne à la main. Il faudra attendre les années 1880 pour voir apparaître les vignes bien alignées sur fil de fer.

Ces travaux de taille et de multiplication achevés, le vigneron donnait, de la fin mars à début avril, un premier labour.

Ce travail extrêmement pénible s’effectuait manuellement à la houe ; en l’espace de trois semaines, le vigneron piochait ainsi un à deux hectares de vigne, aérait la terre et détruisait les mauvaises herbes.

Début mai, le vigneron fichait les échalas, pieux de bois de chêne ou de châtaignier, longs d’1,50 m environ, destinés à soutenir la vigne et à maintenir les grappes éloignées du sol. Travail harassant encore, qui suppose le maniement de plusieurs dizaines de milliers d’échalas (il y avait environ 20 000 pieds de vigne par hectare) qu’il avait ôté de la vigne fin octobre et rapporté à la maison pour les épointer, et qu’il fallait maintenant transporter à nouveau dans la vigne.

Les échalas plantés, le vigneron donnait un second labour, plus léger, qu’il appelait le binage, et qui était terminé à la fin du mois de mai.

Puis la vigne fleurit, courant juin, les grains commencent à se former, le verjus grossit rapidement et avant la moisson des grains, le vigneron donnait un troisième labour : on dit qu’il rebine ou encore qu’il tierce pour débarrasser la vigne des mauvaises herbes.

Si la saison était très humide un quatrième labour pouvait être nécessaire en septembre, avant les vendanges, pour permettre une maturation plus parfaite des raisins.

Si la vigne avait été épargnée par les maladies et la grêle, le vigneron vendangeait fin septembre ou début octobre.

Coupeurs et hotteurs parcouraient alors la vigne. Les coupeurs, serpette à la main (le sécateur apparaît en 1840 et se généralise tardivement), emplissaient les paniers et les vidaient dans leurs hottes. Les hotteurs emplissent alors de grandes hottes placées sur le dos des ânes, ou des cuves plus grandes transportées dans des charrettes en direction du cellier ou du pressoir.

Figure 150. Numérisation de l’Auteur. Collection personnelle.

Laboureur

Ils sont considérés comme des notables des campagnes, très présents dans les assemblées villageoises et, parfois, interlocuteurs directs du seigneur du lieu. Certains sont relativement riches, d’autres moins, mais ils représentent néanmoins l’élite villageoise, les plus favorisés s’appelaient des ménagers. De leurs terres ils parviennent à tirer la subsistance de leur famille quelle que soit la conjoncture climatique ou économique. La plupart sont des fermiers qui possèdent un ou plusieurs terrains de culture, du bétail, des semences et du fourrage. Ils louent des superficies importantes au seigneur, qu’ils pourront mettre en valeur grâce à leur capital d’exploitation.

Avant la révolution, l’épandage du fumier dans les champs était rare, du fait du nombre restreint de vaches dans chaque famille. Pour pallier à cette déficience, il fallait faire plusieurs labours dans l’année (environ quatre), c’est la raison pour laquelle celui qui possédait un araire ou une charrue avec un attelage de trait était sollicité par ceux qui n’avait rien de tel. Il est difficile d’imaginer ce que pouvait être un champ de blé au XVIIIème siècle : un champ envahi de mauvaises herbes, des épis courts, ne portant que quelques grains, et des grains dont l’enveloppe est ridée, montrant un déficit de croissance, d’où, des rendements faibles.

En bref, être laboureur était le passage obligé pour celui qui, parti de rien, voulait gravir l’échelle sociale.